L’industria alimentare si sta allontanando sempre più dalle uova da galline allevate in gabbia, e gli effetti si vedono: negli ultimi anni molti marchi, dai supermercati ai produttori di cibi che usano le uova come ingredienti, hanno annunciato di voler abbandonare questo metodo di produzione crudele per gli animali, pericoloso per la salute e dannoso per l’ambiente. Che non si tratti di mere operazioni di facciata, greenwashing o humanewashing, stanno a testimoniarlo i dati: su 12 miliardi di uova, deposte in un anno da 40 milioni di galline circa (sì, i numeri fanno impressione, e parliamo della sola Italia, quarto produttore in Europa), nel 2020 quelle da allevamenti in gabbia erano circa il 42%; l’anno scorso sono passate al 35%. Numeri in picchiata, ancora più evidenti se si guarda il trend degli ultimi anni: nel 2018 le uova da galline in gabbia erano quasi il 55%, la maggioranza assoluta rispetto a tutti gli altri metodi di produzione; oggi sono appena un terzo del totale, e al secondo posto nettamente staccate dietro gli allevamenti a terra (54%). E all’orizzonte, anche se lontano, si vede già il ban definitivo che l’Unione Europea si appresta a mettere nel 2027.

Cosa sono le uova da galline allevate in gabbia

Stiamo parlando di un metodo di allevamento che tratta gli animali come cose, ingranaggi all’interno di una catena produttiva industriale: anche se da ormai 10 anni sono vietati gli allevamenti in batteria, quelli dove le galline vivevano chiuse in gabbie grandi come un foglio A4, oggi comunque le gabbie – che vengono definite enriched, arricchite, perché dotate di posatoio, lettiera e nido – hanno una grandezza di 750 cm², di cui 600 utilizzabili. Gli animali stanno su più piani per sfruttare al massimo lo spazio, in questi enormi capannoni dove non entra mai la luce (il ciclo giorno/notte dev’essere ricreato in maniera artificiale, prevede la legge), in cui spesso ispezioni ufficiali e blitz degli attivisti hanno trovato condizioni igieniche orribili, topi vivi o morti, piccoli parassiti come gli acari, le stesse galline morte e non rimosse per giorni. Agli uccelli viene tagliato il becco poco dopo la nascita – a quelli che hanno la “fortuna” di nascere femmine, perché il pulcini maschi, dato che non faranno uova, vengono semplicemente buttati – e poggiano per tutta la vita le zampe su grate di metallo e non sulla terra come sarebbe per loro naturale.

La normativa europea prevede che gli allevamenti siano divisi in 4 categorie (in gabbia, a terra, all’aperto, biologico) ognuna con progressivi standard da rispettare. E soprattutto che di questa provenienza siano informati i consumatori, con la prima cifra delle tante che compongono il codice stampato su ogni guscio: una lettura che in linea di massima e almeno per gli aspetti principali tutti dovremmo essere in grado di fare.

Informare il cittadino è importante, ma il cambiamento decisivo deve avvenire a livello di vertice. Dal lato pubblico, con le riforme legislative. E da quello privato, nelle aziende di tutta la filiera: perché è chiaro che una cosa è convincere uno a uno migliaia di consumatori, che sono difficili da raggiungere e possono sempre cambiare idea o distrarsi; un’altra è far prendere una decisione definitiva, per quanto ad attuazione progressiva, a una catena di supermercati che abbandona per sempre le uova in gabbia cambiando di fatto le scelte di acquisto di migliaia di clienti. La prima strada, quella legislativa, è stata battuta e si sta battendo: con la norma che si è detta, che già differenzia l’Unione Europea rispetto al resto del mondo; e con l’Iniziativa dei cittadini (ICE) “End the Cage age” che l’anno scorso ha impegnato la Commissione europea a vietare gli allevamenti in gabbia (non solo galline ma anche maiali, conigli eccetera) entro il 2027. E sì, ovviamente la transizione richiede tempo. Nel mentre, gli attivisti battono l’altra strada, quella della sensibilizzazione aziendale, per spingere almeno alcuni ad accelerare i tempi.

Le aziende che abbandonano uova e ovoprodotti in gabbia

Qualche giorno fa è stata Selex, tramite la sua controllata Gulliver, a dare l’annuncio di voler abbandonare le uova in gabbia entro il 2024. Qualche mese fa era stata la volta di Despar, e ancora prima KFC, Pizza Hut e Taco Bell. Ma se si guardano le cronache degli ultimi anni, è un tema ricorrente: tanto che ormai sono pochi i marchi che non hanno preso impegni in materia, sia tra i supermercati e i negozi che effettuano la vendita al dettaglio, ma anche tra gli attori della filiera che utilizzano uova e ovoprodotti per fare i propri cibi (biscotti e merendine, per dirne una).

Il trend pare netto, ma i dubbi vengono sempre, tanto che uno si chiede due cose: ma lo staranno facendo davvero, o sono solo chiacchiere? E poi: anche se lo fanno, quanto incide la decisione di una singola azienda sulla produzione globale? Abbiamo cercato le risposte, insieme a una delle associazioni più attivamente impegnate sul fronte, Animal Equality. E i risultati sono sorprendentemente positivi.

Com’è cambiata la produzione di uova in Italia

La produzione di uova in Italia negli ultimi cinque anni è cambiata in maniera radicale: a fronte comunque di un aumento del 9,3% nei volumi di produzione rispetto al 2017, c’è stata una diminuzione del 48% negli allevamenti in gabbia, invece un aumento del 76% negli allevamenti a terra e un +23% nei biologici. “Attualmente le galline a terra rappresentano la maggior parte”, dice Chiara Caprio, responsabile della Comunicazione e dei Programmi Animal Equality: “il 65%-70% sono non in gabbia; chiaramente la modalità più semplice per i produttori è quella a terra, quindi la percentuale di galline all’aperto o addirittura biologico è ancora largamente minoritaria”.

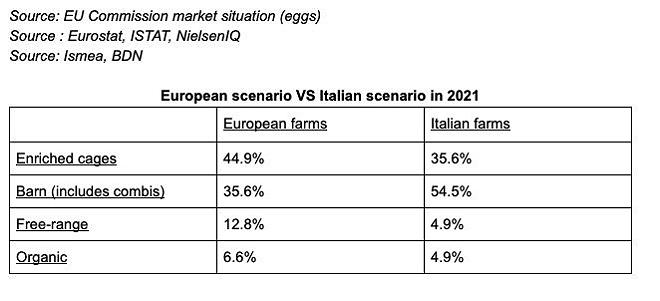

In questo senso è interessante il raffronto con l’Europa, dove mediamente l’abbandono delle gabbie (enriched) procede più lentamente (ancora 45% nel 2021) rispetto ai capannoni dove le galline sono a terra (barn), mentre è più diffuso l’allevamento all’aperto (free range) e anche leggermente di più il biologico (organic). Sul resto del mondo è più difficile dare dati, visto che la ripartizione in queste quattro tipologie è non è una cosa naturale ma un’invenzione di legge, stabilita dall’Ue: “In Messico ad esempio non è neanche obbligatorio il codice sul guscio”.

Il cambiamento comunque è di lungo corso, ancora precedente agli ultimi cinque anni, e deriva anche dal lavoro costante di informazione degli attivisti: “Animal Equality aveva già dal 2016 un ufficio di sensibilizzazione aziendale. Prima di noi c’era già Compassion in world farming che lavorava con le aziende. La campagna End the cage age è del 2018 e non riguarda solo le galline ma in generale le gabbie negli allevamenti: d’altra parte c’è da dire che le galline sono state scelte, per così dire, dalle organizzazioni internazionali per la protezione degli animali perché in termini numerici, e quindi di impatto, tra gli animali allevati in gabbia rappresentano la fetta più grande in assoluto. Parliamo di 30-40 milioni di animali in Italia, a fronte di centinaia di migliaia di capi se guardiamo per esempio alle scrofe. Noi come altre organizzazioni aderiamo al principio dell’altruismo efficace, cioè l’idea di fare qualcosa che possa avere un impatto ben preciso, calcolabile, che possa effettivamente cambiare la vita di tot individui. Un’azione che sia tracciabile, aiutati anche dalla legislazione europea e dalla divisione in categorie”.

Riguardo alla questione dei marchi coinvolti, dei tempi e della possibilità di controllare il rispetto delle dichiarazioni sbandierate, Caprio spiega che la convenzione internazionali tra tutte le associazioni che si occupano del tema, è dare alle aziende come deadline il 2025: “Molti non hanno ancora finito la transizione”, soprattutto perché tra gli ovoprodotti, che vengono preferiti spesso dall’industria alimentare rispetto alle uova a guscio nelle ricette, non c’è lo stesso obbligo che c’è sulle uova fresche. “Questa informazione sull’origine quindi spesso si perde nei vari passaggi della filiera, prima ancora di arrivare al consumatore. Attualmente ci sono aziende come Barilla, Carrefour, Coop, tra le altre, che hanno preso l’impegno anche sull’ovoprodotto”. Per esempio Iper e Iperal non sono ancora completamente cage-free ma hanno una percentuale in diminuzione, solo su ovoprodotto e solo su alcune linee, e indicano chiaramente quali sono gli alimenti che le usano. “Bisogna tenere conto che portare una società a fare una transizione del genere implica cambiare a livello di investimenti, cambiare stabilimenti, vedere quali costi sono stati assorbiti… insomma 4 o 5 anni ci vogliono, questi tempi sono normali”. In ogni caso l’andamento delle cosiddette policy, cioè il monitoraggio degli impegni presi, viene effettuato dalle stesse associazioni (l’Egg track di Compassion, l’Industry report di Animal Eqaulity): “C’è la cosiddetta accountability, che noi portiamo avanti in maniera anche molto serrata, dai produttori ai distributori fino ai venditori”.

Ma c’è anche una fetta di industria che non ha mosso neppure il primo passo, che è ancora da convincere: “Ci sono dei produttori come Aia o Parmovo che hanno delle percentuali ancora in gabbia, così come Eurovo, perché ci sono brand come a esempio Bauli che a quanto pare non hanno ancora preso le distanze dall’utilizzo di uova da galline in gabbia. L’obiettivo è, più che mettere pressione, dialogare e far capire a queste aziende quanto è importante inserire questi impegni nel proprio piano industriale”. In questo aiuta anche la prospettiva della legge europea del 2027: “Per un’azienda è più conveniente essere compliant prima”.

E le galline allevate a terra?

C’è poi la questione di quella che oramai è la categoria più diffusa: le galline allevate a terra. Che rispetto alle gabbie multipiano sembrano il paradiso, ma anche loro hanno dei bei problemi. Basti pensare che parliamo comunque di capannoni affollati e chiusi: “C’è il problema soprattutto della densità e delle dimensioni. C’è un problema di iper produttività, per cui il primo passo è diminuire drasticamente i consumi. Però bisogna procedere per step: sicuramente la prima battaglia è quella delle gabbie, poi lavoriamo anche sul resto, come stiamo facendo per altri animali, ad esempio i polli, che non sono in gabbia ma vivono in condizioni di affollamento estremo. Quello del numero è un elemento fondamentale per il benessere animale ma anche per l’impatto ambientale”.

I sistemi combinati, cosa sono

Infine, c’è una novità tecnologica che rischia di coprire un ritorno all’antico: molti allevatori che compiono una transizione per abbandonare le gabbie, stanno installando i cosiddetti sistemi combinati: “Sono”, dice Caprio, “delle vere e proprie gabbie, con l’unica differenza che in teoria le porte delle strutture possono essere aperte. Però presentano partizioni interne, presentano una pavimentazione del tutto simile a quella delle gabbie, la densità è possibile aumentarla… Hanno il vantaggio di far abituare l’animale all’ambiente dell’allevamento, con una brutta parola servono ad addestrarli, e quindi sono stati adottati dai produttori di gabbie ma anche da molti allevatori. Per fortuna ora molti marchi stanno rifiutando questi sistemi combinati, e prendono un impegno analogo a quello che hanno preso contro le gabbie”.