La carne coltivata sta per arrivare, dicono. Le cellule animali cresciute in laboratorio e trasformate in cibo suscitano reazioni contrastanti, reazioni che hanno però in comune il fatto di essere estreme: chi è molto a favore, chi è molto contro. Per esempio: qualche giorno fa è stato annunciato un primo ok alla lab-grown meat da parte delle autorità USA (attualmente la carne coltivata è in commercio solo a Singapore).

Seth Roberts, policy manager di Good Food Institute Europe, la principale organizzazione internazionale non governativa che promuove le proteine sostenibili come la carne coltivata in tutta Europa, ha commentato: “Questo importante traguardo lancia un forte messaggio a tutto il mondo: la carne coltivata farà parte di un futuro alimentare più sostenibile. Si tratta di un alimento che ha il potenziale per contribuire a soddisfare la crescente domanda globale di carne, riducendo al contempo l’impatto ambientale del nostro sistema alimentare. Mentre la COP27 si avvia verso la conclusione, i leader europei dovrebbero investire in soluzioni climatiche come la carne coltivata – proprio come hanno sostenuto le energie rinnovabili – per garantire che i benefici si risentano anche qui in Europa”.

Di segno opposto il commento di Slow Food: “Secondo chi sta sperimentando la carne sintetica per l’immissione sul mercato, è il cibo del futuro. Ma a ben guardare sembra più l’affare del futuro per un bel po’ di gruppi finanziari e multinazionali”, ha dichiarato Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. “Secondo Slow Food il futuro di una produzione alimentare buona, pulita e giusta per tutti è nella scelta più consapevole delle proteine da portare in tavola. Dobbiamo ridurre i consumi di carne e privilegiare, in alternativa alle carni da allevamenti industriali, prodotti di aziende sostenibili dove gli animali sono allevati con rispetto. La riduzione nel consumo di carne può essere compensata con legumi da coltivazioni che rispettano la terra e non con la soia proveniente da altri continenti, frutto di monocolture che impoveriscono e avvelenano comunità e territori. Non c’è bisogno di altri sostituti altamente processati”.

Le startup che si occupano di carne coltivata nel mondo sono ormai innumerevoli e raccolgono finanziamenti per miliardi di dollari, attirando l’attenzione dei venture capitalist e dei colossi del cibo tradizionale come di nomi di altri settori (da Bill Gates a Leo DiCaprio). D’altro canto, il nuovo governo italiano non perde occasione per esprimere la sua profonda contrarietà, da parte del presidente Giorgia Meloni come del ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Ma: e se ci stessimo fasciando la testa, o dall’altra parte cantando vittoria, prima del tempo? Se, cioè, la carne coltivata NON stesse per arrivare? Qualche tempo fa, chiedendoci quando arriva la carne coltivata, avevamo scritto che gli ostacoli maggiori sono di tipo burocratico e psicologico, non tecnologico. E questa è la vulgata diffusa nell’ambiente: la fattibilità è già raggiunta, il problema sono gli stati che non danno le autorizzazioni, e i consumatori che sono diffidenti verso le novità; scavalcati questi due superabili ostacoli, si vola. Qualche tempo dopo, parlavo con Mario Ubiali, fondatore e CEO di Thimus, una startup italiana che si occupa di immaginare e costruire il cibo del futuro, con un approccio che tiene insieme il lato tenico-scientifico e quello umanistico, socio-psicologico. E lui mi disegnava una situazione tutt’altro che fluida e fiorente, dicendo che no, il problema è ancora a monte, nella produzione. Sono tornato quindi a rivolgergli qualche domanda – con la difficoltà di tenerlo a freno perché Ubiali è una persona molto competente e terribilmente appassionata, uno schiacciasassi insomma – per fare il punto della situazione.

Gli ostacoli tecnici alla produzione di carne coltivata

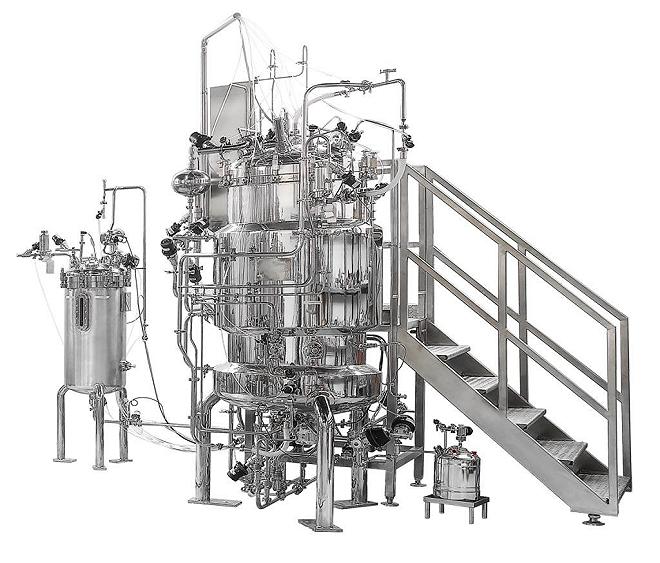

Bioreattore, courtesy Solaris Biotech

Bioreattore, courtesy Solaris BiotechQuando Mark Post dell’università olandese di Maastricht realizzò il primo hamburger di carne coltivata, ci vollero 325.000 euro per la realizzazione del laboratorio e anni di ricerca. All’epoca, era il 2013, Post predisse che per arrivare a una produzione per il consumo di massa ci sarebbero voluti dieci anni e un pacco di soldi. I soldi sono arrivati, dieci anni sono quasi passati, e allora perché non abbiamo la bistecca cresciuta in vitro a tavola? Secondo alcuni esperti, siamo arrivati a un punto di stallo: in un studio recente si afferma che allo stato attuale delle tecnologie non è possibile migliorare tempi e costi. Dice Ubiali: “Dal punto di vista tecnico, il problema primario per la carne coltivata rimane la scalabilità del processo industriale. La carne coltivata viene generata dalla proliferazione cellulare dentro dei bioreattori, che sono dispositivi molto complessi e nati per usi di laboratorio. Parlando con Solaris Biotech, azienda di Mantova che è leader mondiale del settore, ho capito che cosa significhi realmente oggi pensare di produrre qualche tonnellata di carne coltivata al giorno: totalmente NON possibile per capacità produttiva, costo impianto e anche grandezza stessa degli impianti”.

“Dunque, la prima sfida è quella di superare il ciclo naturale: se ti basi sulla proliferazione cellulare, devi rispettare il ritmo biologico di crescita, che poi è uguale a quello di qualsiasi essere vivente sul pianeta”. Questo per esempio, si è visto, mutatis mutandis, all’inizio della pandemia quando tutti si misero a fare il pane e la pizza in casa, e finirono le scorte di lievito: che non fu possibile riassortire in breve tempo perché il lievito di birra è un essere vivente e anche se prodotto a livello industriale ha i suoi tempi naturali di crescita e riproduzione. “Come faremo”, continua Ubiali, “a produrre tonnellate di carne al ritmo a cui la alleveremmo, ma senza prendere le stesse risorse di spazio, energia e nutrizione? Qui parliamo di ragionare sui principi della biologia e in ultima istanza della fisica: se nulla si crea e nulla si distrugge, da dove verrà la nutrizione e l’energia necessaria alla proliferazione cellulare dell’equivalente di tonnellate di carne animale? Forse per questo anche i più ottimisti profeti della carne coltivata dicono che tra dieci anni saremo FORSE arrivati al 10% dello share globale di carne in circolazione”.

Quanto costa la carne in laboratorio?

Il problema maggiore sembra quello dei costi per produrre la carne in laboratorio. I passi avanti fatti in dieci anni porterebbero a essere ottimisti: se il primo hamburger costò più di 300.000 dollari, oggi un’azienda come la britannica Ivy Farm per fare la sua polpetta di macinato di maiale spende meno di 100 dollari. Lo racconta il CEO Richard Dillon a Euronews, precisando: “E siamo ancora a livello di progetto pilota, su una scala molto piccola. Quando cambieranno gli ordini di grandezza, i costi scenderanno, nei prossimi due anni. Ma questo deve essenzialmente passare attraverso una reinvenzione della catena di approvvigionamento per ottenere input su larga scala a un costo alimentare anziché biofarmaceutico”.

E 100 euro non sembra neanche il record: nel 2018 un laboratorio israeliano ha prodotto una bistecca con 50 dollari. Poco, tanto? Poco rispetto alle cifre di partenza, ancora tanto per il mercato dei consumatori. Il punto è capire se è vero che i costi continueranno a scendere, o no. Ubiali mi dice che il costo di produzione del singolo pezzo è un concetto vago e difficile da isolare in maniera accurata. Ma guardiamo ai fatti: quanto costa il pollo coltivato a Singapore? “Se proviamo a misurare il prezzo al consumatore, secondo MSNBC i chicken nuggets di GOOD sono in vendita a 23 dollari alla porzione al favoloso ristorante 1880“.

Quando arriva la carne coltivata, davvero

Secondo il CEO di Thimus il punto non è tanto capire quando arriva la carne coltivata, ma che cosa sarà la carne coltivata quando arriverà: una vera fonte di proteine alternative per otto miliardi di persone, o uno sfizio per pochi ricchi che si sentano a posto con la coscienza? “La sensazione è che ci sia una tendenza in atto a considerare la cultured meat come un prodotto super sustainable ma ad alto costo, da associare alle esperienze di fine dining, oppure come “nuova food category” che sia destinata ad un pubblico piuttosto selezionato. Insomma, forse nel prossimo quinquennio è più ragionevole pensare che sia la versione haute couture per ricchi globali con il ghiribizzo della sostenibilità: rimane inspiegabile perché non spendere un decimo comprando due melanzane e una ciotola di fagioli…. Oppure semplicemente pensare a modelli di allevamento selettivo, sostenibile e a target nei quali la famiglia tipo acquisti una sola bestia, tracciata per l’intero anno. La mia opinione da quattro soldi è che di fronte alle sfide sistemiche di sostenibilità la via non sia questa: ci sono altre 10 strade più pragmatiche, promettenti ed immediate per avere un impatto”.

Si cercano alternative: c’è chi sta sviluppando un concetto di carne ibrida, un po’ lab-grown un po’ a base vegetale. E chi, come la stessa Thimus, sta conducendo degli studi su prodotti blended, dove una parte vegetale è unita a una parte animale ottenuta in modo convenzionale. “Le alternative sono moltissime”, si infervora Ubiali, “possiamo ripensare all’uso delle basi vegetali, al recupero di diete onnivore tradizionalmente equilibrate e sostenibili (vedi alcune diete asiatiche, sudamericane, oppure la nostra famosa dieta mediterranea) e anche all’uso della tecnologia e della scienza gastronomica per inventare nuovi piatti dal forte appeal per le generazioni Y e Z, che utilizzino proteine vegetali abilmente cucinate/trasformate. Guarda caso, tutti si tengono MOLTO lontani da sistemi espliciti di certificazione di impatto in CO2 equivalente del singolo piatto o ingrediente, per unità di peso. Questa sarebbe una vera rivoluzione! Le alternative vanno messe in una classifica nella quale tener conto degli interessi economici, geopolitici e anche sociali che ci muovono. Io credo che invece del lab-grown si debba lavorare su prodotti blended, che provano costantemente di essere i più interessanti in assoluto per avere impatto da subito, educando le grandi masse ad abitudini nuove”.

La ricerca di Thimus

https://www.instagram.com/p/Cf6kNZwMlzb/

La società fondata e guidata da Ubiali cosa fa e come si muove? “Thimus supporta il dibattito attraverso la propria ricerca. Al momento, stiamo completando uno studio molto esteso su come le popolazioni lombarde rispondono ai prodotti tradizionali locali di varie categorie. Serve per cominciare ad avere una solida base dati su come la reazione del cervello possa essere profondamente influenzata da fattori culturali, genetici, storici. Inoltre, abbiamo presentato agli FTALks di Valencia in ottobre il primo studio fatto in Spagna su come i consumatori rispondo in modo implicito al consumo di burger tradizionali, blended o 100% plant based, in una prova alla cieca studio blind. Con risultati molto interessanti.

Infine, abbiamo da poco completato il primo studio etnografico con UC Berkeley e Stanford sui fattori di conversione al veganesimo in USA e Canada. Dopo sette mesi, abbiamo un modello di interpretazione culturale/sociale che ora verificheremo in relazione alla risposta implicita a livello neurofisiologico. Sposteremo il test in Europa e approfondiremo come gli umani rispondono al consumo di un prodotto a seconda del linguaggio usato in relazione alla sua presentazione a scaffale, per capire se la pressione sociale/semantica ha davvero una influenza sul livello profondo del consumo. In programma per il 2023, l’apertura di un nostro centro per il design delle esperienze gastronomiche sostenibili, dove continuare a fare ricerca e progetti concreti sul tema”.