Che fine farà il cesto del pane condiviso al centro della tavola? Saranno forse le trattorie a farsi più ristoranti, i tavoli distanziati e i prezzi aumentati per sopperire ai coperti mancanti, o sarà il fine-dining ad abbassare i propri canoni, dacché senza il foraggio del turismo (estero) le stelle Michelin rischiano di diventare un ricordo?

Ah, i ricordi, scriveva bene Valerio Massimo Visintin qualche giorno fa, parlando di ciò che possiamo anche lasciarci indietro, noi del mondo gastronomico, dopo il Coronavirus: “Gettiamo nel secchio della indifferenziata gli storytelling, i racconti, le narrazioni, la propaganda spicciola di un giornalismo meritevole di quarantena sine die. Ammettiamo che [..] le cene stampa erano un penoso teatrino da vietare per decreto”.

Non sapeva quanto si sbagliava. Mentre i divisori in plexiglass tra i posti a sedere, presi tremendamente sul serio tra le ipotesi sulle ri-aperture dei ristoranti, in “Fase 2”, palesano il tremendo disorientamento in cui navighiamo, rigorosamente su internet, alla ricerca di risposte sul futuro della gastronomia che NON CI SONO, solo una cosa mi pare evidente: la comunicazione è ancora al centro del discorso, fa e farà ancora la differenza dopo questo stallo tremendo, che ci piaccia o no.

Cosa pensiamo della critica gastronomica “che fu”? Dei recensori che ci dicevano dove andare a mangiare senza nemmeno aver pagato il conto? Accordandosi con i P.R., ordinando il piatto a piacere dello chef come interrogando un alunno da aiutare, senza alcuna velleità critica, con la sola intenzione di mettere in luce abilità e talento. Confondendo insomma il mestiere della comunicazione PER l’azienda con quello del giornalismo, che sarebbe rivolto al lettore.

Ebbene la mia idea, come avrete intuito, è molto simile a quella del critico mascherato del Corriere della Sera, tant’è che da quando sono il caporedattore di questa rivista ho chiesto agli autori di recensioni di allegare lo scontrino al testo e evitare qualunque forma di presentazione ai cuochi. Ho fatto un’eccezione, però, un po’ per i tempi che corrono e un po’ perché ho ricevuto una curiosa telefonata, un po’ di giorni fa.

– “Ciao Chiara, vorrei farti provare il fine-delivery di Opera, stiamo organizzando..”

– “Non ho capito, questa è una cena stampa a domicilio, sul serio?!”

– “Beh, se vuoi vederla così”.

Nadia Afragola, addetta stampa di Opera, l’ultimo ristorante che ho visitato (pagando, di certo non contattando lei o lo chef, Stefano Sforza) prima del lockdown, mi fa sapere sostanzialmente che non c’è motivo di cambiare modus operandi, che far provare a noi della stampa le novità per poi, magari, trovarle divulgate sul web, è il metodo, ora più che mai. Brillante, questa signora addetta stampa che si è rimboccata le maniche.

Così mi sono sentita doppiamente ingenua. Perché mi sono stupita che il lockdown non avesse messo in stallo il pierraggio gastronomico e perché, da quanto io ho provato la mia cena stampa delivery (la sera prima di Pasqua) fior fior di articoli sono stati pubblicati: confronti tra cene a domicilio firmate, pseudo-recensioni sul fine dining di questo e di quello. Molte ancora ne vedremo: la semiotica dello scrocco non cambia, manca solo l’acqua S.Pellegrino in tavola (noi giornalisti non ce la possiamo permettere).

La buona notizia è che nulla è cambiato, la cattiva notizia è che nulla è cambiato.

Come funziona un fine dining delivery (a scrocco)

Ora che mi sono confessata e voi lettori sapete che non ho speso nemmeno un centesimo per mangiare ciò che segue, vi racconto come funziona un fine dining a domicilio, ora che la proposta di far pagare i clienti per una cena che poi gli stessi devono impiattarsi (se non finire di cucinarsi) pare tanto irrealistica.

Innanzitutto il prezzo è differente, chiariamo questo punto saliente: Opera, il cui conto medio si aggira intorno al centinaio d’euro a persona, propone 3 portate a 34 euro, 4 portate a 45, 5 a 55, con spese di spedizione, pane e chips inclusi nel menu. Così fan tutti. Vi accorgerete facilmente, guardando come stellati e affini si sono reinventati, come si dice adesso, che chi propone a domicilio piatti elaborati, sostanzialmente gli stessi del pre-Covid, ha aumentato le porzioni o costruito formule economiche più avvicinabili del solito. Chi invece ha un bistrot, una versione prêt-à-porter del proprio fine-dining, su quello ha incentrato il delivery (penso alla Piola di Enrico Crippa del Duomo di Alba o alla Farmacia de Il Cambio, a Torino).

Stefano Sforza opta per la prima opzione: molti dei piatti proposti a domicilio sono gli stessi che provai un paio di mesi fa. Il divertimento starà proprio nel vedere quanto i miei impiattamenti faranno schifo rispetto alla versione originale.

Ordino dunque “Asparagi al vapore, pompelmo, uovo, pane al timo”, “Animella di vitello, piselli alla menta, mela in osmosi”, “Fusillo, limone, aringa, caffè”, “Gnocco arrostito, ricotta forte, radicchio, noci pecan”, “Stinco di maiale, patate al burro, fave e pecorino”, “Gomitolo al cioccolato bianco, maracuja a banana”, facendo un misto tra nuovo e già assaggiato, pietanze pronte (indicate con forchetta e coltello), da terminare al forno (segnalate con un forno stilizzato, guardate un po’) o in padella.

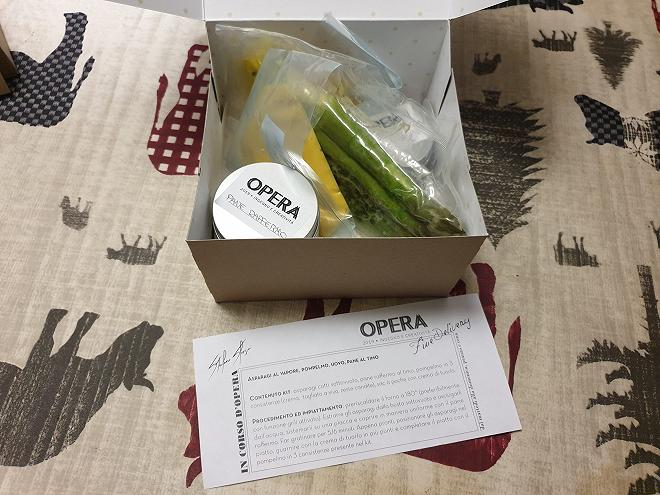

Il mio fine-delivery (si chiama proprio così) arriva nella stessa busta con cui esco dalle boutique di scarpe e sbuca una bottiglia di metodo classico in omaggio: cari lettori, il valore aggiunto della confezione lussuosa è per tutti, il vino in omaggio voi ve lo sognate.

Scarto tutto, curiosa come una bambina, perché presto all’infanzia tornerò, non esercitando le mie (pressoché assenti) doti manuali da allora: mi tocca giocare al piccolo chef.

Preparazioni finissime, profumatissime nonostante l’asetticità del sottovuoto e la freddezza delle creme in sac à poche usa e getta, attendono che io riscaldi e impiatti.

Le indicazioni non potrebbero essere più chiare, tanto che mentre “guarnisco con la crema di tuorlo in più punti” (tre guarnizioni mi sembrano sufficienti per mettere in imbarazzo il mio talento artistico, mentre osservo la fotografia inviatami dalla P.R. per presentare il fine-delivery di Opera), ho tutto il tempo di rendermi conto che la mia tovaglia è natalizia e che non ho abbastanza pentolame per un’intera cena gastrofighetta, nella mia piccola dimora mansardata in città.

Va molto meglio con il fusillo, che non mi sembra sfigurare così tanto rispetto a quello che provai al ristorante (primo piatto per cui mi complimentai, peraltro). E grazie tante, direte voi, dovevo solo scolarmi una pasta.

Intanto, notate come cambiano le porzioni tra un fine-dining e un fine-delivery. Mi sento come una che è uscita da uno stellato senza passare dal kebabbaro (sì, lo so, è una battuta superata).

La mia animella è brutta ma buona, lo gnocco arrostito rivendica un corso di decorazioni su ceramica, la visione dello stinco di maiale finito nel piatto ikea, davvero, ve la devo risparmiare. Il semi-freddo, accompagnato da una piccola pasticceria molto piemontese, devo solo scoperchiarlo: incredibilmente sono riuscita a non rovinarlo.

Conclusioni

Mi sono divertita un sacco e ho mangiato bene. Se è vero che l’occhio vuole la sua parte, tutto il resto è dato dal gusto: una materia prima del genere al Carrefour sotto casa la posso vedere solo addormentandomi tra gli scaffali, per non parlare delle preparazioni che, letteralmente, non saprei preparare in quella maniera. Giochi da tavolo a casa mia non ce ne sono e mangiare bene, di questi tempi, non è scontato.

Quindi, al netto del giudizio su Opera in versione delivery (che non darò, perché non ho pagato), mi sento di dire che una cinquantina di euro per giocare allo chef, magari in coppia, meritano di essere spesi, considerando pure che per questi cuochi raffinati, abituati a tenere brigata e sala sotto controllo, una cucina di acciaio inossidabile per le mani, oggi si stanno mettendo in gioco per non fermarsi, per non perdere troppi soldi, rischiando di veder sfigurato il proprio lavoro così, come nelle immagini che avete appena visto.