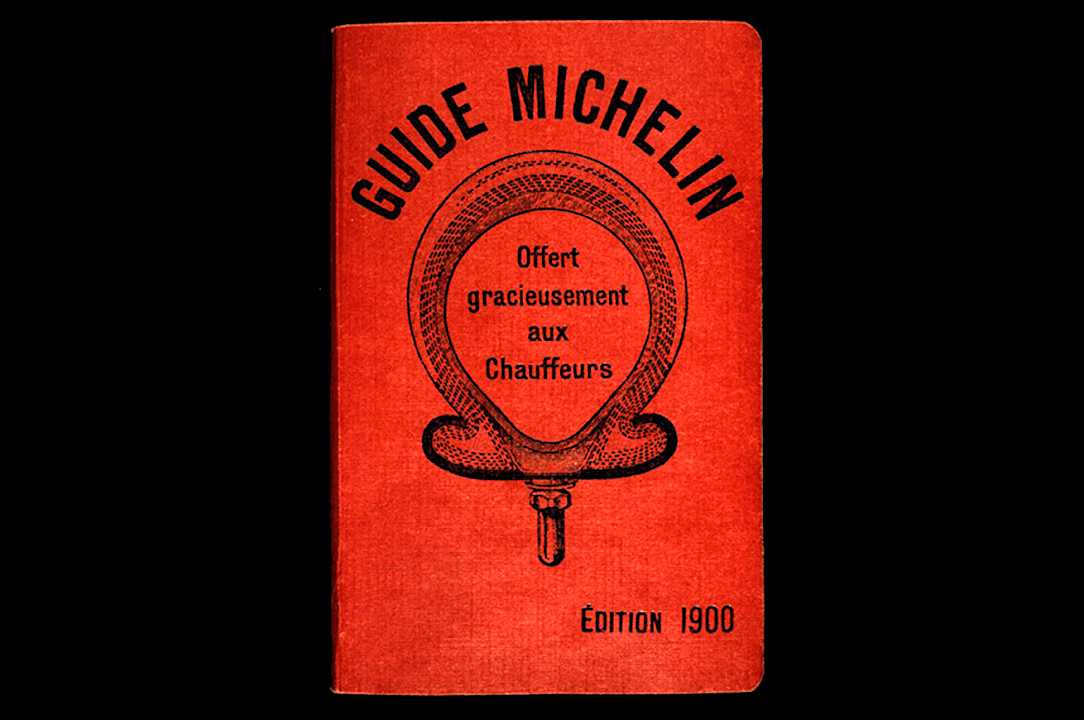

“Lo chef è stellato”, ma lo sono anche la colazione e il cornetto Algida: uno dei grandi segni dei tempi che viviamo, marcati dallo strapotere comunicativo del cibo in genere, e delle sue declinazioni più ricercate in particolare, è che i vocaboli che alludono agli ambiti premi della Guida Michelin siano stati sdoganati e democratizzati attraverso tutti gli strati della popolazione; ben al di là della ristretta nicchia di facoltosi appassionati che tradizionalmente compete al mondo del fine dining.

Sarà stato Masterchef, seguito da uno stuolo di show a tema? Saranno stati gli epigoni su Youtube, che proseguendo dalle avventure di Cannavacciuolo e soci dissezionano, infaticabili e GoPro muniti, i piatti dei migliori ristoranti d’Italia godendo soprattutto di pane e burro a volontà? Sarà che l’imperio comunicativo dei celebrity chef è dilagato nella GDO, con selezioni di prodotti a tema e faccioni sorridenti stampati nelle promo TV di prodotti dell’industria? Sarà stato tutto questo, fatto sta che il termine “stellato”, soprattutto nella locuzione “chef stellato”, è da anni sulla bocca di tutti.

Ma fermiamoci un attimo, e cerchiamo di chiarire una cosa: lo “chef stellato” esiste?

Lo chef stellato non esiste

Cominciamo col dire che no, non esiste.

A ricevere il premio della Rossa, infatti, non è lo chef né, per traslato, esclusivamente la sua cucina; ma il ristorante.

Tanto è vero che, nel caso in cui il cuoco di un ristorante premiato con una o più stelle lasci il locale, non porta i riconoscimenti con sé: quando si verifica un addio, il giudizio della Guida Michelin viene sospeso.

Nell’edizione successiva della Guida, dopo le visite di rito da parte degli ispettori per vagliare la nuova gestione delle cucine, i premi potranno essere azzerati, confermati o, in rarissimi casi – cosa che per la verità non siamo sicuri sia mai successa – salire di grado.

Quanto al cuoco che è partito per cercare miglior fortuna, non porterà con sé bagagli astrali di sorta, e nel momento in cui ai avvierà a lavorare in un nuovo ristorante, ricomincerà la caccia ai macarons da zero.

Questo lo stato delle cose, almeno in teoria: in realtà, lo chef storicamente legato a un ristorante munito di stelle, possibilmente di sua proprietà, è pressoché inevitabile si porti dietro la reputazione ed il fatto di essere considerato, sempre, chef stellato.

Nessuno tra noi comuni mortali si sarebbe sognato infatti, nell’eloquio quotidiano, di togliere il “titolo” a Marchesi, quando nel 2008 contestò apertamente la guida chiedendo (e ottenendo) che dall’edizione 2009 fossero rimossi i riconoscimenti all’Albereta di Erbusco.

Lo chef stellato esiste

Continuiamo quindi dicendo che: sì, lo chef stellato esiste.

È vero infatti che, oltre ai piatti e ai menu degustazione, concorrono all’esperienza di un ristorante (seppur entro una certa misura) la sala, il servizio, la location, i servizi accessori.

Questi, però, almeno in teoria, non dovrebbero avere rilievo nell’attribuzione delle stelle; essendo valutati con un simbolo dedicato (nonché lievemente oscuro) presente in Guida – la forchetta e il cucchiaio incrociati, attribuiti in numero da 1 a 5, che indicano il livello di “comfort” del locale.

Le stelle Michelin, sempre su un piano teorico, dovrebbero riferirsi esclusivamente alla cucina (una stella è offerta gastronomica che vale la tappa, due valgono la deviazione, tre il viaggio) – e sarebbero dunque, in un certo senso, appannaggio esclusivo del cuoco; oltre che, volendo includere nell’offerta gastronomica l’offerta di vini, del sommelier e della sua cantina.

In questo senso, quindi, quello di “chef stellato” è concetto che ha motivo d’essere: se la stella riguarda esclusivamente la cucina, di cui lo chef è autore, i riconoscimenti tributati al ristorante sono da considerare indirettamente di suo merito.

Anche qui, però, la questione si fa farraginosa: se le stelle sono appannaggio della proposta culinaria, e tutto ciò che di un ristorante non è cucina dovrebbe essere valutato non con le stelle ma con forchette e cucchiai, perché posti con una grandissima cucina ma apparecchiatura, servizio, location più tendenti al quotidiano non raggiungono non i tre macarons, ma generalmente nemmeno il primo?

La confusione dei premi

La risposta è contenuta, in nuce, in quello che abbiamo scritto finora: che le stelle si riferiscano esclusivamente alla cucina; e sala, servizio, arredi e posizione siano valutate con forchette-cucchiai, è vero solo su un piano puramente teorico.

Non esiste, al mondo, un ristorante premiato con tre stelle per la sua cucina travolgente e che però sia valutato con un singolo punto-comfort perché collocato in uno scantinato coi muri scrostati.

La verità vera, sembrerebbe per deduzione, è che il sistema di rating con forchetta e cucchiaio sia ormai ciò che, in termini di software, si definirebbe funzione obsoleta; ancora presente nell’interfaccia grafica del sistema operativo “Guida Michelin” ma di fatto appendice morta, il cui valore è ormai stato ufficiosamente del tutto riassorbito dal metro di giudizio principale.

In buona sostanza, le considerazioni su funzionalità della sala – parametro che, dopo secoli di oscurantismo, ha cominciato a riscuotere negli ultimi anni la rilevanza che merita – posizionamento del locale, contesto, apparecchiatura, arredamento sono di fatto tutte confluite nell’assegnazione delle stelle; decretando un ridimensionamento in termini assoluti del valore della cucina a fronte di quello dell’esperienza complessiva del ristorante.

L’insostenibile vecchiezza della Michelin italiana

Questo tipo di assetto assume particolare rilievo all’interno della guida Michelin italiana, edizione che per antonomasia (e in maniera antitetica allo sdoganamento popolare sia del termine “stellato”, sia delle parvenze dell’alta cucina) risulta predisposta a resistere all’apertura e al cambiamento, preservando strenuamente un’allure elitista e reazionaria che, nel compiacersi di tutto ciò che è lussuoso contorno alla cucina, spesso più che nella cucina stessa, trova un substrato fertile in cui crogiolarsi.

Mentre a Singapore il chiosco Hawker Chan, premiato con una stella Michelin nel 2016, offre pollo in salsa di soia con noodles a meno di un euro e cinquanta operando all’interno di un’anonima food court da centro commerciale, lo Tsuta di Tokyo prepara in un locale da quindici metri quadri esclusivamente ramen tradizionali (al prezzo di 7-10 euro), e anche nella Francia più culinariamente resistente abbondano nell’ultimo ventennio le stelle elargite a bistrot haute cuisine e nouvelle vague giovani, freschi, lontani dalle formule pompose della grandeur tardo ottocentesca; in Italia questo non succede.

Sono moltissimi i ristoranti talentuosi, di validità culinaria assoluta (mi vengono in mente sull’unghia, nella sola Roma, Retrobottega, la prima ambiziosa “incarnazione” di Epiro, il fu Mazzo, Marzapane) che per via di un approccio alla ristorazione snello e senza fronzoli mai si sono anche solo avvicinati al macaron; e che invece l’avrebbero senza dubbio raggiunto – e probabilmente da subito, magari in alcuni casi più d’uno – Oltralpe.

Così come sono tante le realtà lontane dai modelli d’alta cucina classicamente intesi – street food tradizionali, pizzerie – che, analogamente a quanto fatto ad esempio in Asia, meriterebbero indipendentemente da qualsiasi considerazione di “classe” un riconoscimento all’indubbio valore gastronomico e alla ricerca: “I Tigli” di Simone Padoan, “Pizza Illuminati” di Seu, “Pepe in grani”, gli hamburger di “Al Mercato” tra gli altri.

Invece niente, siamo qui nel 2020, alla vigilia del lancio della nuova guida, quella dell’anno della pandemia, a sentirci dire dal Direttore della Rossa che “no, le pizzerie no”.

E quale potrebbe essere il motivo per una simile condotta, se non appunto l’attaccamento a uno status quo che vuole fortemente impedire la democratizzazione dell’alta cucina concentrandosi, a scapito del gusto e della sperimentazione, sulla rilevanza di tutto ciò che a quelle fa da contorno?

Qual è il punto delle scelte della Michelin italiana se non quello di limitare l’ecumenica trasversalizzazione del concetto di fine dining su modelli di ristorazione diversi da quelli conclamati, già in atto da tempo in altre zone del mondo, rendendo stilemi passé, anno dopo anno sempre più anacronistici, calibro precipuo del proprio metro di giudizio?

Non si rivela forse la nostra Rossa, a voler mantenere fissi nel suo valutare i nostalgici cardini del piccolo mondo antico dell’alta gastronomia, una realtà ostinatamente gattopardesca; com’è d’altra parte in senso lato retaggio tipico di noi peninsulari?

Ed infine, concludendo: non è ironico che, mentre tutta Italia parla quotidianamente di “stellati” (chef o ristoranti che siano, tornando a bomba) – per strada, nei salotti, nelle pubblicità – l’establishment delle stelle faccia ancora l’impossibile per mantenere un mondo dell’alta cucina ormai di pubblico dominio separato da una realtà quotidiana che vi anela; e che da uno sdoganamento autentico dell’idea di “buon mangiare”, finalmente liberata da qualsiasi ornamento supplementare, trarrebbe incommensurabile vantaggio, producendo a sua volta surplus di natura economica, culturale, identitaria, per l’intero settore della ristorazione?