Sono troppi? Troppo pochi? In crescita? In decrescita? Per chi esce spesso a cena fuori e ha un occhio curioso verso la ristorazione il fatto che spuntino nuovi indirizzi può risultare un fatto positivo: tanti ristoranti, tante novità, tante cose da provare. Ma in Italia a quanto pare i ristoranti sono veramente un tantino troppi: 1 ogni 166 abitanti, un numero importante.

Ma in che modo i ristoranti affliggono le nostre capacità intellettive, come abbiamo provocatoriamente suggerito nel titolo? Il discorso è abbastanza complesso e non c’entra tanto con la natura stessa del ristorante, quanto con lo spazio che gli esercizi ristorativi hanno occupato nel discorso pubblico ma anche nello spazio condiviso, nelle relazioni interpersonali. Per spiegarlo userò uno stralcio di un libro di Giacomo Papi, “Il censimento dei radical chic” che contiene un’immagine potente.

“Si guardò intorno. Anche Milano si era trasformata in un ristorante a cielo aperto. Non c’era marciapiede su cui non si affastellassero tavolini affollati di gente intenta a sgranocchiare. Il cibo era diventato il grande connettore sociale. Aveva sostituito il pensiero. Dove un tempo c’erano i teatri, adesso sorgevano supermercati di cibo italiano. Durante il talk show il ministro aveva detto che “la gente moriva di fame”, ma non era vero: la gente mangiava fino a strafogarsi, poveri e ricchi, erano tutti più interessati a ciò che gli entrava in bocca rispetto a ciò che ne usciva sotto forma di parole. Perché per mangiare pensare non serve. Forse c’entrava anche questo con l’odio verso gli intellettuali: la cultura non può essere consumata, mentre oggi quello che ha valore deve essere divorato fino alla distruzione, fino a farlo sparire. […] La cucina è l’arte in cui l’opera non si contempla: si divora“.

I ristoranti sono le nostre piazze

Chi ha vissuto il periodo post-pandemico e ha osservato in modo specifico come le città hanno reagito alla fobia degli spazi chiusi, ha visto i ristoranti allargarsi a macchia d’olio verso l’esterno. Non è un male di suo, soprattutto se si conteggia che in una città come Roma lo spazio che dovrebbe essere destinato alle persone è spesso occupato dalle macchine, e quindi molto meglio un tavolino e quattro sedie che il tuo maledetto Suv bianco parcheggiato male. Questo non vale se invece facciamo una passeggiata nel centro di Roma: ogni volta è sconcertante notare come moltissime insegne, per giunta di qualità infima, abbiano letteralmente monopolizzato intere viuzze e piazze in punti strategici. Camminare tra Piazza Navona e il Pantheon è uno slalom tra tavolini, turisti e camerieri coi piatti.

Ma il punto non è tanto questo, per quanto la ristorazione turistica sia il vero elefante nella stanza e la spina nel fianco di città che hanno venduto l’anima alla ristorazione di massa, come Roma, come Firenze e come Venezia. Il punto è che all’interno dei ristoranti e intorno a essi sembra si sublimi ogni tipo di incontro sociale. Mettere un ristorante in uno spazio con una destinazione diversa non solo è una leva per far venire le persone, ma è anche uno strumento sicuro per monetizzare la loro presenza.

Ristoranti come unici luoghi di incontro

E così i ristoranti sono arrivati nei musei, sulle carrozze dei treni sono spariti i vagoni specifici e sono stati sostituiti da snack e pranzi portatili firmati da chef famosi, sono arrivati ristoranti negli stadi di calcio, nelle SPA e nei centri benessere, bar nelle palestre e nelle librerie. I ristoranti sono il luogo in cui ormai ci si incontra, dove ci si dà appuntamento e dove ci si vede per parlare, tra le altre cose di cibo e del prossimo ristorante in cui ci si darà appuntamento. È un fenomeno che ha sicuramente un collegamento con la mancanza di luoghi di socialità nelle città: alla fine ci siamo rifugiati negli spazi privati, per sentirci al sicuro perché quelli pubblici non ci sembravano un granché e perché cominciavano progressivamente a dileguarsi.

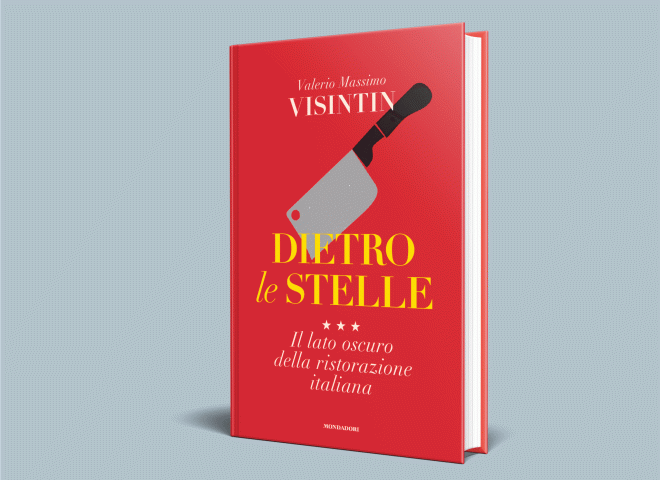

Lo dice anche Visintin nel suo ultimo libro, Dietro Le Stelle. Il ragionamento è posto nelle prime pagine del piccolo volume in cui si spiega chiaramente che la ristorazione è una metafora potente della nostra società e fa più o meno così: “I pubblici esercizi sono diventati il più formidabile aggregatore sociale. Il più trasversale per anagrafe e ceto. Il più connettivo, agevole, disimpegnato, apparentemente democratico. Le vie del tempo libero confluiscono tutti nel medesimo alveo. Non voglio fare della sociologia spicciola. Ma è un dato che stiamo assistendo inerti a un processo di progressiva atrofia dei nostri interessi culturali. Se, nel secolo scorso, il cinema e il teatro hanno ceduto il passo alla televisione e alla sua dimensione domestica e familiare, negli anni Duemila la televisione si è arresa al solipsismo del web, decuplicandosi con gli esibizionismi virtuali dei social network e i monologhi dei podcast”.

E a seguire: “Per uscire da questo isolamento e discendere nel mondo reale, non resta che darsi appuntamento ai tavoli di un bar, di un’enoteca o di un ristorante. Il modello unico della socializzazione contemporanea è bere e mangiare” e dirlo per chi lavora in questo settore non ha veramente il dolce suono della vittoria. Arrivando una conclusione un po’ amara, sembra che si sia barattata l’idea di tempo libero con una sola attività (quella di mangiare) e che per lo stesso motivo si rifiuti di guardare al cibo in una modalità – lo scrivo anche se suona un po’ stantio – politica preferendo una narrazione puramente edonistica, gratificante.

“Abbiamo ristoranti in libreria, nei mercati comunali, nei negozi di biciclette, tra scaffali di pantofole e scarpine, nelle adiacenze delle corsie ospedaliere” prosegue Visintin “I ritrovi gastronomici sono cerchiati in rosso nei piani di riqualificazione urbana, nel ventre dei quartieri che risorgono, dal centro alle banlieu. Dove muore una jeanseria o un cartolaio, fioriscono pizze, hamburger e poke. I soli luoghi fuggiti a questa invasione mangereccia sono i cimiteri. Ma non disperiamo. Non è lontano il giorno in cui apparecchieranno tavolini nei vialetti tra lapidi e colombari”.

Tobias Rehberger

Qualcuno potrebbe allungare il sopracciglio pensando alla solita predica da boomer: è comprensibile. Ma se non ci fosse il velo tagliente dell’ironia a salvare il quadro, ne rimarrebbe comunque un panorama desolante. Anche solo perché se l’unica attività che ci rimane è andare a cena fuori, finirà per annoiarci pure quella. Vorrei spiegarlo con un esempio pratico: in un paio d’ore libere ho visitato una mostra romana che ha richiamato un gran numero di persone. In un passaggio dell’esposizione l’artista tedesco Tobias Rehberger ha riprodotto le sembianze di un negozio di pesce in scatola. Ci sono scatolette dai colori e dalle grafiche simpatiche disseminate un po’ ovunque nella piccola stanza rettangolare.

“Attirare l’attenzione dei visitatori, mostrare loro qualcosa che conoscono e vendere” dice la didascalia “queste sembrano essere le parole d’ordine dell’installazione che fanno riflettere sui meccanismi ossessivi del commercio e su quelli compulsivi d’acquisto”. E in un grandissimo corto circuito, al centro di questa saletta c’è una persona con un registratore di cassa e un listino prezzi che effettivamente le scatolette le vende. Una cosa che in prima battuta mi è sembrata normalissima, ma che poi mi ha fatto riflettere sull’opportunità e l’adeguatezza di quella scelta: era studiata? Era una provocazione? Era un modo per capire se qualcuno avrebbe effettivamente comprato una scatoletta di pesce mentre stava facendo tutt’altro, tipo visitare una mostra? Non lo so. Quello che so è che non ci si può trovare un venditore di cibo a ogni angolo: altrimenti di tutto il resto, che ne sarà?