Secondo fonti certe, quindi non guide ma insider della gastronomia con una spiccata conoscenza della ristorazione etnica, uno dei migliori ramen di Roma si mangia da Hokusai, su via Prenestina.

Sapere, nella Capitale il ramen è esploso, secondo solo al sushi per popolarità nelle bocche degli Italiani se si mangia di Giappone, scavalcando gyoza, teppan e tempura. In area romana vi abbiamo raccontato, qualche tempo fa, delle meraviglie nipponiche messe in piedi da Micaela Giambanco a Mikachan e del progetto di “trattoria giapponese” di Pucciotti, Frattali e chef Milana a nome Umami; mentre tutti o quasi conosceranno l’avventura Akira, di Yoshida Akira, su via Ostiense, al Mercato Centrale e in altre sedi sparse per la città.

Si tratta di esercizi di impronta diversa quanto diversi possono essere i ramen in Giappone, serviti sia da piccole botteghe a bordo strada che da grandi catene di impronta fast o ancora, in versione più ricercata, in innumerevoli izakaya di più alte ambizioni.

Oltre a questi nomi noti, numerose piccole perle con alle spalle storie diverse hanno aperto i battenti in giro per la città, e hanno stimolato il desiderio d’essere scoperte e cacciate.

Il locale

Si presenta anonimo all’esterno, grigio e cavalcato da un’insegnona che riporta il nome del posto, che è anche incidentalmente quello del più celebre artista di ukiyo-e giapponesi (“chiii??!”). Quello de La Grande Onda al largo di Kanazawa (“…Aaaaaah!!”).

All’interno invece, almeno per chi è pratico di Giappone, è quasi magico: memorabilia, oggettistica, bottiglie, arredamento e schermi a colori e volumi accesi su immagini di templi e kaiten, e cartoni e vulcani dai jingle compulsivi, riportano immediatamente alla baraonda inebriante delle strade di Shinjuku; o ancora meglio, considerando che parliamo di cibo, di Dōtonbori.

I circa cinquanta coperti, divisi tra tavoli singoli e grandi tavoli rettangolari porzionati in “postazioni” con un sistema ingegnoso di separé mobili, sono allestiti in maniera minimale ed elegante nella sua semplicità, con bei vetri e belle ceramiche.

Le aspettative sono alte, ripenso alle mie fonti certe, dò loro credito a priori desideroso come sono di farmi conquistare da questo tipo di magia.

Scorriamo il menù.

Il menu

È composito e vario, con i ramen a farla da padrone in molteplici varianti (miso, shoyu, shio, curry), con i loro topping extra e tutti gli orpelli da izakaya a contornare.

Okonomiyaki, takoyaki, kare raisu, korokke, gyoza, tonkatsu fanno bella mostra di sé, invogliando a scoprire tutti i segreti della cucina, sperando a dita incrociate che la magia dell’atmosfera non si fermi alla sfera visiva.

Completa la carta una bella selezione di birre artigianali giapponesi – o di ispirazione giapponese – e di saké, whisky, qualche vino.

I piatti e i prezzi

Il servizio si snoda macchinosamente, non certo per colpa dell’unica addetta a reception, presa comande e servizio al tavolo per tutta la sala. Una persona in più non guasterebbe.

Nonostante la lentezza, dopo una ventina di minuti riusciamo a bere. Personalmente opto per la Uijin dei gipsy di Rio Brewing Co., “progettata in Giappone, realizzata in Belgio” – come viene specificato sul sito dei produttori – sei euro per 33cl e 6% di grado alcolico.

Si tratta di una Belgian blond con yuzu dalla luppolatura decisa, fine ed elegante a sufficienza da sorprendermi per la sua godibilità: sbircio bene l’etichetta, è prodotta da Jandrain Jandrenouille; sin dal 2007 uno dei punti fermi, sia pur con alterne vicende, di un Belgio che allora era possibile definire “nuovo”.

Dovrò frenare i miei sorsi per non finire la bottiglia prima dell’arrivo della prima portata, vuoi per l’ottima beva, vuoi perché la cucina sembra procedere a singhiozzi: ci riuscirò, salvando un fondo di bicchiere per accompagnare l’Okonomiyaki (dieci euro).

Si presenta ben guarnito di negi (cipollotto), katsuobushi (fiocchi di palamita essiccata e affumicata), maionese Kewpie, salsa okonomi (una sorta di “salsa barbecue” alla giapponese, a base di frutta e verdure, originariamente nata come surrogato della Worcester quando il cibo yoshoku, ossia “all’occidentale”, divenne popolare nel Sol Levante immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale ).

L’assaggio è però deludente, lontano dall’archetipo del piatto: l’okonomiyaki, la celebrata “pizza giapponese”, dovrebbe essere una frittella a base di verza in cui una pastella leggera tiene insieme il contenuto; divenendo una crosta leggera e croccante all’esterno e un “velo” umido e viscoso, che riveste e lega le strisce di cavolo, all’interno.

In questo caso, invece, verdure e pastella sono squilibrate; con uno scompenso che rende il piatto una sorta di mega pancake eccessivamente morbido e di difficile approccio. L’impasto risulta veramente molto pesante in bocca, penalizzando l’esperienza e la percezione delle verdure quanto dei topping; con il bacon – anch’esso non croccante – che sparisce. Peccato.

Mentre guardo un po’ sconfortato i cappelli alati di Arale e l’oggettistica dedicata a Miyazaki, come potessero riscattare con miracoli da dei degli anime la scottatura presa con l’antipasto, arriva una seconda pietanza: i gyoza di maiale e verza alla piastra (cinque pezzi, cinque euro).

Se con l’okonomiyaki non era andata benissimo, con questo piatto va sicuramente peggio. La pasta dei ravioli è buona e sottile, ma non basta a salvare una preparazione completamente insapore, con la carne di maiale sostanzialmente lessata all’interno dell’involucro e dominata da uno sproposito di aglio, e la crosta che si aspetterebbe da una cottura alla piastra che sembra essere presente all’esame visivo, ma risulta assolutamente inconsistente al morso. Piatto pessimo.

Va meglio, per fortuna, con i takoyaki (sette euro). Le “palline di polpo” in pastella si presentano condite analogamente all’okonomiyaki, con salse e katsuobushi.

Mancano un po’ di profondità di gusto: il polpo è pressoché inesistente, nonostante dia il nome al piatto, ma questo accade di sovente anche in Giappone; non vi è inoltre traccia di tenkasu – briciole di pastella fritta, solitamente aggiunte nel ripieno – né di zenzero rosso fermentato.

Al di là dei dettagli filologici, la crosta è ben formata, i condimenti insaporiscono a dovere, e l’effetto “palla di lava bollente che esplode in bocca” è sempre molto apprezzabile in termini di comfort food. A guardare la perfetta sfericità e l’assenza della tipica “saldatura” mi viene il dubbio siano surgelati, ma dato che comunque piacciono meglio non approfondire.

Per accompagnare il ramen in arrivo, scegliamo un saké: un honjozo, ossia prodotto con aggiunta di alcol distillato dopo la fermentazione, e per l’esattezza un Karatamba, del sakéificio (si dirà così?) Ozeki; a 9 euro per 160 millilitri. Non sono molto esperto sul prodotto, ma la bevuta è senz’altro gratificante: un corpo liscio e tondo sprigiona note delicate di fiore di loto, crusca di riso, pera, pesca e prugna bianca.

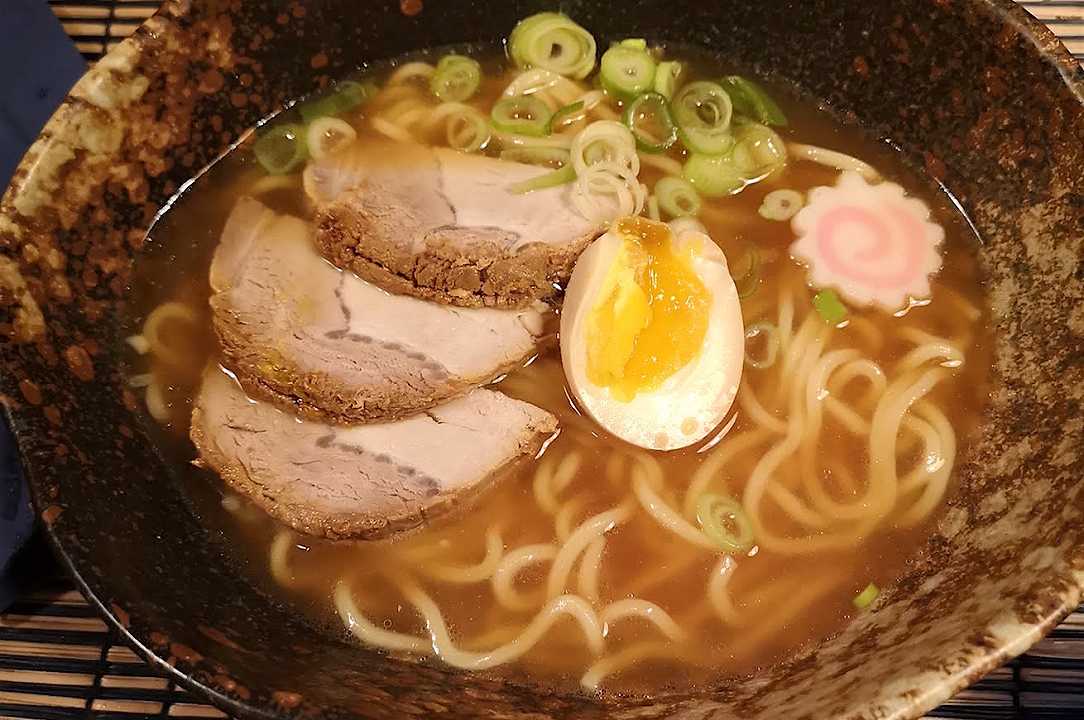

Sbarcano i piatti forti: miso ramen, shoyu ramen (tredici euro entrambi). Il primo è arricchito da chashu (pancetta di maiale brasata), uovo aji (marinato), negi, mais, burro, sesamo. Il classico shoyu sostituisce a burro, sesamo e mais le alghe nori e una rondella di naruto (impasto di pesce conosciuto come “fishcake”, o surimi).

Ma andiamo ad analizzarli per gradi, come fanno quelli bravi: ossia cominciando dall’ingrediente principe del ramen, il brodo. E va detto, ci siamo: accogliente e intenso quello del miso ramen, a base appunto di miso e carne, sapido e profondo quello dello shoyu; a base di carne e salsa di soia.

Mi coglie un sussulto di senso di colpa, ho dismesso troppo presto le capacità analitiche delle mie fonti, che già dai ravioli avevo interiormente messo all’indice e spediti sotto processo per direttissima verso l’orizzonte della damnatio memoriae? Forse sono venuti qua e hanno assaggiato solo il ramen? Forse adesso che procedo a mangiarlo è trascendentale e avevano ragione loro? Forse forse forse che nun ce capisco ‘nc***o?

Quasi vorrei sbagliarmi, in virtù della suggestività dell’ambiente: vorrei essere io il colpevole di un giudizio affrettato, vorrei ravvedermi ed essere stupito dall’esistenza di questo autentico pezzo di Giappone nel cuore popolare di Roma che avevo erroneamente e frettolosamente malgiudicato.

Mi cospargerei già il capo di cenere, tornando in lacrime tra le gonnelle di una mastodontica e benevola mamma-Totoro, quando la risposta alle domande di cui sopra arriva: con grande soddisfazione della vena istintuale del mio spirito critico, e purtroppo con pena del mio desiderio di favole, la risposta è no: non mi sbagliavo, chi mi ha mandato qua va messo all’indice e sospeso dalla qualifica di persona di fiducia.

Anche il ramen viene infatti ampiamente bocciato, con noodles troppo simili a tonnarelli, mancanti della giusta elasticità, e topping sbagliati su tutta la linea.

Se l’ajitama (uovo marinato – almeno in teoria) manca completamente di marinatura ed è sodo anziché fondente come dovrebbe, è il chashu a gridare vendetta al cospetto di Dio: il mitico arrosto di pancetta cotto in saké, soia e acqua con zenzero e cipollotti, succulento, grasso, brunito e glassato, è stato sostituito da una sorta di rollè di lonza presumibilmente comprato al reparto pronti di un supermercato (si vedono pure sulla scorza esterna le tracce a quadretti della retina di spago).

È pallido e asciutto, stopposo, insipido, inutile, dannoso, dimenticabile: anzi, da dimenticare. Così come i consigli delle “fonti certe”, che a ‘sto punto “certe” uno stambergo.

Ci risparmiamo i dolci, pago ed esco buttando un’ultima occhiata a quel meraviglioso spazio che, se non fosse un ristorante ma un centro culturale, meriterebbe di essere abitato e visitato in continuazione.

Informazioni

Hokusai Ramen

Indirizzo: Via Prenestina 123

Sito Web: hokusairamen.it

Orari di apertura: Martedì-Venerdì 19.30 – 23, Sabato e Domenica 12.30 – 14.30 e 19.30 – 23

Tipo di cucina: Giapponese

Servizio: Staff sottodimensionato che si arrangia come può