Una recensione alternativa del ristorante Dina a Gussago (aggiornata al 2019), nota per il menu degustazione particolarissimo dello chef Alberto Gipponi. Tutto quello che dovete sapere sulla sua cucina e sul posto, tutto ciò che pensiamo al riguardo, ma senza spoiler.

Quando arriverete davanti a Dina lo troverete chiuso. Giusto il nome dipinto sopra la facciata vi indicherà che siete arrivati, non un cartello con gli orari, non una targa di una qualsivoglia associazione di ristoratori, non un adesivo con un Paolo Massobrio che porge sorridente un cesto di peperoni, niente di tutto questo.

C’è un campanello, con la poco sorprendente indicazione “suonare”. Il pesante portone di legno è ovviamennte chiuso. Suoniamo, e dallo sferragliare degno di uno speak easy durante il proibizionismo emerge un ragazzo che ci fa entrare, e ci dice di aspettare dove siamo, perché lo chef sta arrivando e ci introdurrà all’esperienza Dina.

Non c’è che dire, se l’idea era di portare gli avventori fuori dalla propria comfort zone gastronomica, ci sono riusciti, indipendentemente da quanto si possa essere veterani gourmet o meno.

Attendiamo di fronte all’opera più instagrammata dell’internet gastrofregno, il neon di Johnathan Monk. Arriva Alberto Gipponi e ci racconta tutto quello che dobbiamo sapere per affrontare consapevolmente quello che ci aspetta.

Ecco, io non ve lo racconterò. Principalmente per due motivi: il primo è che se deciderete di andare da Dina in seguito a questa “recensione”, ci andrete senza spoiler riguardanti il lato narrativo del percorso. Il secondo è che troppo spesso chi si occupa di scrivere si lascia sedurre dallo storytelling (che facilita tantissimo il lavoro, me ne rendo conto), finendo col far passare al lettore il messaggio che un ristorante notiziabile è anche buono.

E a ben pensarci, io sono arrivato qui sapendo tutto della nonna dello chef e pochissimo della sua idea di cucina, e vorrei interrompere questo trend.

Il casoncello, nel di lui caso

Ecco, partiamo subito con un piatto che è già una bandiera, decisamente esplicativo del modo di concepire i piatti qui da Dina. Siamo nel bresciano, ci poniamo come punto di riferimento gourmet, che si fa? Si fa il casoncello più buono di tutti. Già, ma qual è il casoncello più buono di tutti? Quello della ricetta storica riesumata da qualche volume antico? Forse. Quello col ripieno dal food cost più sfacciato? Anche. Magari una scomposizione estrema e tecnologicamente avanzata? Ci può stare, ma no.

Il casoncello più buono è quello che si è mangiato da piccoli. Quello crudo, rubato dal sacchetto di carta del negozio di pasta fresca da cui lo si comprava per il pranzo della domenica. E a questo punto il casoncello diventa universale, è il tortellino rubato dal tavolo della nonna sfoglina, il pezzo di frolla cruda agguantato di straforo mentre la mamma impasta la crostata. È un’ispirazione semiotica che detta la soluzione gastronomica, quella di una cottura a bassa temperatura della pasta che dà consistenza e aromi di crudo. Si pesca dal sacchetto e si mangia con le mani.

Applichiamo lo stesso concetto all’infanzia della nostra cucina gourmet, la rivoluzione marchesiana, e uno dei suoi piatti simbolo, il raviolo aperto, solo che ora lo chiudiamo. Stesso ripieno, ragù di capesante allo zenzero, stessa procedura con la foglia di prezzemolo impressa sulla sfoglia.

Con la differenza che questa, piegando la pasta, crea una crepa. Nessun problema, la si chiude con dell’oro alimentare, la foglia d’oro marchesiana diventa kintsugi, impreziosendo la cicatrice. Un uno-due di casoncelli è uno di quei piatti che coniuga in maniera indissolubile mente e pancia, che crea un’atmosfera e sintonizza il cervello con le idee dello chef.

Narciso, calamari di burro

Ma cosa succede se, metti caso, il rapporto tra il sostrato artistico e il valore gastronomico del piatto non sono così corrispondenti? Niente panico, i piatti funzionano lo stesso, eccome. Prendiamo questo “Al Visitatore”: il piatto porta una citazione D’Annunziana, presa dalla stanza “del mascheraio” del Vittoriale, in cui gli ospiti non proprio simpatici al padrone di casa passavano ore in attesa. Lo specchio è anche rappresentazione della doppiezza della natura umana e della sua relativa ipocrisia, e il calamaro… ok.

Lo ammetto. La mia sensibilità artistica, che definire primitiva è un insulto all’evoluzionismo, in questo caso non mi permette di lasciare che il contenuto culturale del piatto influisca positivamente su quello gastronomico. La buona notizia è che non ce n’è affatto bisogno: il calamaro è insieme tenace e fondente e tanto candido quanto puro in sapore, nessuna mallard è necessaria. Ci pensa il kimchi al nero di seppia, acidissimo, piccante, croccante, sapido all’estremo a creare contrasto di aromi e consistenze, ricreando un calamaro totale, espresso tramite gli antipodi di sé stesso. Accomodante e hardcore, mediterraneo ed orientale, bianco e nero, le due facce del cefalopode… aspetta, ho capito! Credo.

Maledetta primavera

E che nonostante la torrenziale, stralunata dialettica artistica di Gipponi siano sempre e comunque i piatti a fare la differenza me lo ho dimostrato anche il terzo caso: quello in cui il concetto è chiarissimo ma l’esecuzione rende meno. L’intento degli agretti in salsa di noci, lime e timo con olio al fieno greco è chiaramente quello di dipingere un bucolico paesaggio primaverile, inclusi i profumi di erba e terra, le cui estrazioni sono presentate a parte, da annusare durante la degustazione. Il piatto di per sé non ha niente che non vada, ma gli aromi che dovrebbero fare da accompagnamento olfattivo ricordano più un amaro che la natura. Se siete accaniti consumatori di Braulio o Jaegermeister in ambientazioni campestri questa sarà la vostra madeleine, altrimenti, come nel mio caso, sarà l’unico passaggio a non darvi stimoli.

Il menu e i prezzi di Dina a Gussago

(Hanno ammazzato il degustazione, il degustazione è vivo)

“Se un piatto è buono, è buono in qualsiasi punto del menù”. Forti di questa massima di Alberto, andiamo un po’ fuori percorso e facciamo un’altra considerazione: perché se non vi è di certo sfuggito che è stato servito un carboidrato per antipasto, vi posso tranquillamente anticipare che arriverà un risotto come predessert (Riso e latte, limone e bergamotto, dalla nota agrumata così sferzante che pare di essere a Vico Equense), e troverete delle cozze nella piccola “pasticceria”.

Da una cosa del genere deduco che Gipponi sia uno dei migliori interpreti del menù degustazione, come vorrei fosse inteso: non un “best of” in mezze porzioni e bell’ordine dalla carta, ma un’occasione proprio per esprimersi al netto di piatti inquadrati in un ruolo. Perché nella cucina d’autore un piatto che racconta un’idea sarà sempre anni luce avanti rispetto a uno nato perché c’è da mettere dei frutti rossi accanto a una proteina per fare un secondo, e la libertà concettuale scanzonata che si respira in queste cantine non può essere ingabbiata schemi vecchi di secoli.

Un chiaro esempio di pre dessert

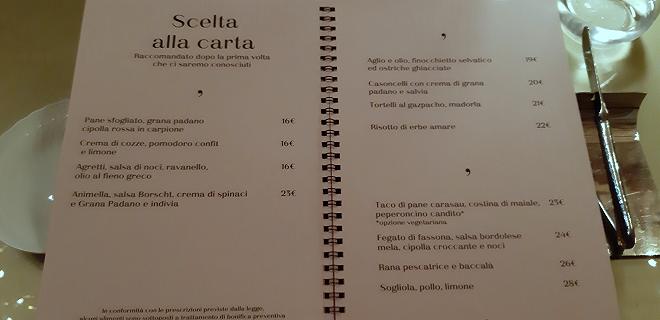

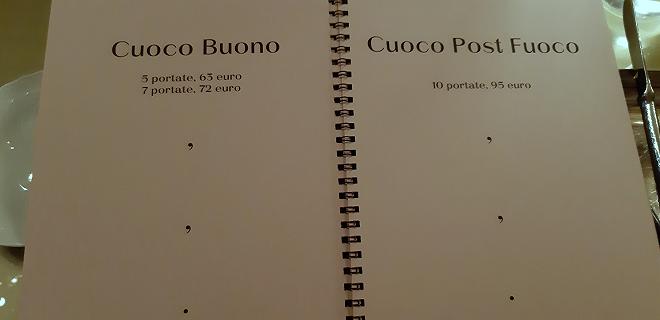

Un chiaro esempio di pre dessertNon a caso il menù degustazione è fortemente consigliato, soprattuto al primo approccio. Il menù alla carta è “raccomandato dopo la prima volta che ci saremo conosciuti. Ce ne sono tre, “Cuoco Buono” in due versioni da 5 o 7 portate (rispettivamente a 63€ e 72€) e “Cuoco Post Fuoco” 10 portate più estreme a 95€

Alla consolle..

I ragazzi in sala sono giovani e appassionatissimi (devo a loro la scoperta di Slobodne Vinartsvo e del suo caleidoscopico Traja Boxeri), e anche se durante il complesso e articolato servizio il ritmo perde ogni tanto qualche beat, bisogna anche considerare che la loro performance non può essere giudicata secondo standard abituali. Oltre al loro normale ruolo devono anche improvvisarsi come service, tecnici luce e fonici, regolando -ad esempio- l’illuminazione e la colonna sonora della stanza dedicata all’animella di cuore, salsa borscht, radici amare, spinacio e indivia saltata.

Un po’ inquietante, mi rendo conto. Ma nessun gourmet è abbastanza smaliziato per Dina.

Un po’ inquietante, mi rendo conto. Ma nessun gourmet è abbastanza smaliziato per Dina.Coerentemente con lo spirito di questa “recensione” non faccio spoiler di quello che sta per succedere, ma vi lascio con questa immagine, e l’inquietudine per il futuro che sicuramente saprà creare.

“Gippo”

La sensazione è che la testa del Gippo (così viene amichevolmente apostrofato nel suo locale, per cui mi concedo la licenza) vada più veloce del suo stesso ristorante. Il che non è certamente un male, meglio troppe idee che troppo poche. Resta il fatto che in poco più di un anno e mezzo Dina è un ristorante che crea un’esperienza totalizzante e coerente, in grado di portare chiunque la viva, dall’avventore occasionale all’editor dissaporiano di passaggio, a porsi delle domande alte ed importanti e a lasciarsi piacevolmente consumare dai relativi dubbi: dove si pone il confine tra ristorazione e performance artistica?

La struttura tradizionale del pasto ha ancora senso nella cucina contemporanea? E soprattutto: Gipponi ci è o ci fa? A questa possiamo rispondere con certezza e fornendo, stavolta, uno spoiler utile. Ci è, eccome.

Ps: Da non credere, sono arrivato fino qui senza mai nominare Bottura, non vorrà mica dire che il ragazzo ha idee sue?

Informazioni

DINA

Indirizzo: Via S. Croce, 1 Gussago (BS)

Sito: https://dinaristorante.it/

Orari di apertura: 20-23 dal lunedì al venerdì, 12:30-14/20-23 il sabato. Chiuso la domenica

Tipo di cucina: d’autore estrema

Ambiente: neo-vintage

Servizio: poliedrico