Stampigliata sul biglietto del museo in apertura il 29 ottobre, che ha le fattezze di una piccola busta, c’è una scritta poco invitante: “Il biglietto è una borsa per il vomito con il nostro logo”.

Benvenuti al Museo del cibo disgustoso, che in un viaggio ai confini del gusto raccoglie a Malmö, in Svezia, 80 cibi e preparazioni culinarie stupefacenti –spesso rivoltanti– provenienti da ogni latitudine del mondo. Tarantole fritte, aringhe fermentate, zuppe di nidi d’uccello, formaggi con le larve, pesci palla.

[16 cibi che non dovrebbero esistere]

E il balut, mangiato nelle Filippine per ritrovare vigore sessuale: un uovo d’anatra fecondato, tenuto in incubatrice fino a quando non si forma l’embrione del pulcino: a quel punto viene cotto e mangiato, piume comprese.

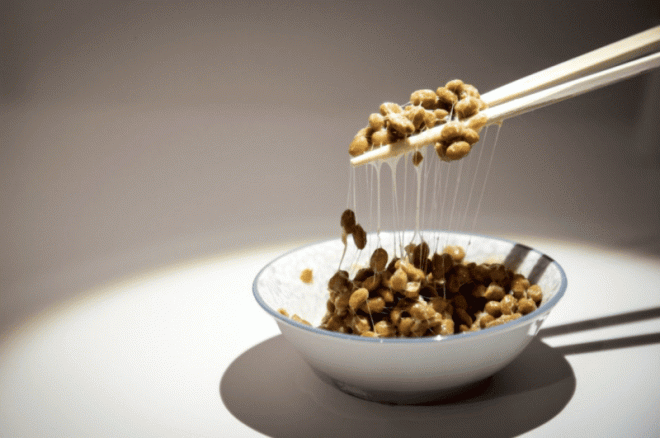

Il natto, filamentosi fagioli di soia fermentati dal pungente –per così dire– odore di ammoniaca.

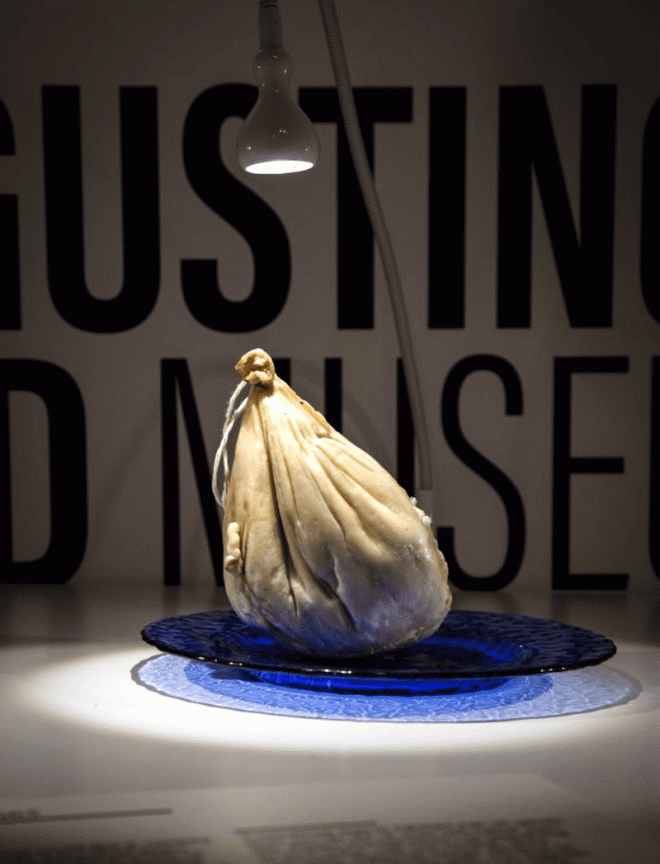

Lo shirako, un sacchetto che contiene lo sperma del merluzzo: ne sono ghiotti i giapponesi.

Su callu Sardu, stomaco di capretto chiuso alle estremità con una corda, stagionato con il suo contenuto, cioè l’ultima poppata di latte materno. Tagliato a fette viene poi consumato dai pastori sardi, che lo hanno inventato, fritto nello strutto.

Sarebbe facile interpretare il posto come un museo degli orrori gastronomici poco rispettoso delle tradizioni altrui, ma è l’esatto opposto, chiarisce Samuel West, lo psicologo responsabile del progetto.

[Gli 8 cibi più nauseanti del mondo]

È importante non tirarsi indietro a priori davanti a un cibo sconosciuto o estremo, non farsi intimorire da aspetto e odore poco famigliari. Con i cibi degli altri dobbiamo fare piazza pulita dei preconcetti, vincere le nostre resistenze.

Il motivo per cui nasce il museo è portare i visitatori a confrontarsi con il cibo di culture diverse, cercando di spiegare come alimenti vomitevoli per alcuni vengano considerate leccornie da altri. In fondo è una questione di latitudini, contesti, familiarità.

Il disgusto è una delle sei emozioni umane fondamentali, si trova in ogni cultura, insieme a paura, sorpresa, felicità, tristezza e rabbia. La sua funzione primaria era quella di proteggerci dai cibi tossici, ma oggi, spesso, è soltanto negli occhi di chi guarda.

Nel museo non mancano “specialità” locali, come il surströmming, un’aringa svedese fermentata dal gusto pungente, e la liquirizia al sale, dall’intenso odore di ammoniaca, comune a molti Paesi del Nord.

Presente ovviamente il Casu Marzu, il “formaggio marcio” sardo, abitato da colonie della mosca casearia responsabili del processo di fermentazione che lo rende sapido e piccante.

Anche i cibi americani sono rappresentati, come le “ostriche di Rocky Mountain”, in realtà testicoli di toro.

Ma il disgusto non riguarda soltanto odori e sapori, conta anche il modo in cui il cibo viene prodotto, specie se coinvolge il benessere degli animali.

[Delfini, pettirossi e ghiri: gli italiani mangiano cibi proibiti]

Possiamo dire che il sapore del foie gras non sia piacevole? Peccato che il “gavage”, il metodo utilizzato per produrlo, richiede che le anatre vengano ingozzate con un imbuto, fino quasi a farne scoppiare il fegato, o che il cervello di scimmia, in Cina, venga mangiato mentre l’animale è ancora vivo.

C’è poi il costoso Kopi Luwak, 130 dollari l’etto, un tipo di caffè prodotto con bacche, ingerite, parzialmente digerite e defecate dallo zibetto comune delle palme.

Nelle isole Seychelles, grossi esemplari di pipistrelli, le cosiddette volpi volanti (flying foxes), allevati con frutta (da qui l’altro nome: fruit bats), vengono destinati al consumo umano.

Per non parlare dei cibi che prevedono l’annegamento di animali, come il vino di topo, che sempre in Cina si prepara facendo annegare piccoli topi nel vino.

O gli ortololani, razza protetta di passerotti che in Francia mangiano in un boccone, ossa e becco compresi, dopo averli annegati nell’Armagnac, cui si deve il sapore inconfondibile delle interiora e dei polmoni.

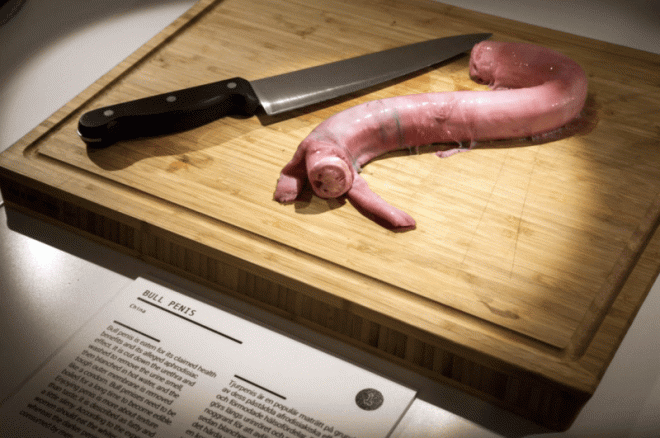

Sulla stessa scia si colloca anche il pene del toro.

L’ideale, forse, sarebbe avvicinarsi a piccoli passi al cibo diverso e sostenibile, non solo come insetti, ma, per esempio, l’hákarl, carne di squalo fermentata proveniente dall’Islanda o il Durian, frutto così maleodorante che in Asia, in molti spazi pubblici al chiuso, è addirittura proibito.

Facile a dirsi, meno a farsi. Lo stesso fondatore del museo ha ammesso di non essersi sentito bene dopo aver provato il kiviak: una carcassa di foca svuotate e farcita con piccoli uccelli artici, quindi ricucita e fatta marcire in una buca scavata nel terreno anche 18 mesi.

D’inverno, quando si vuole fare festa, si prende la carcassa che a causa dell’odore non è permesso portare all’interno delle case, e si mangiano gli uccelli tutti interi, perché con la fermentazione tutto è diventato morbido e pastoso.

Museo del cibo disgustoso o meno, per una riuscita integrazione gastronomica c’è ancora molta strada da fare.

[Crediti | Washington Post]