In una sua celebre lezione tenuta ai diplomandi di un college dell’Ohio, David Foster Wallace racconta questa storiella: “Due giovani pesci nuotano insieme. Incontrano un pesce più vecchio che nuota in direzione opposta. “Buongiorno ragazzi, com’è oggi l’acqua?” fa il vecchio. I due continuano a nuotare ancora per un po’, perplessi. Poi uno dei due dice: “E che diavolo è l’acqua?”».

La scenetta gli serve a spiegare che quando siamo immersi in una realtà non riusciamo a vedere quello che abbiamo sotto al naso.

Chissà se in tutta l’enfasi che ammorba il mondo del cibo, i giovani si rendono conto che dietro alle ricette, ai talent televisivi, allo chef-system c’è un mondo produttivo che è l’asse portante di tutto quello che appare.

Siamo il Paese che produce più pasta di grano duro al mondo, ben 3.316.728 tonnellate annue, stando ai dati pubblicati in occasione del World Pasta Day del 2012, con un consumo pro capite di 26 chili.

Abbiamo addirittura un comune in provincia di Napoli, Gragnano, costruito come un immenso pastificio a cielo aperto, ed è italiana – di Gragnano – l’unica pasta a fregiarsi del marchio IGP e che rappresenta il 14% dell’export italiano.

Siamo immersi nella pasta.

Anche per tutti questi motivi, quando vi dicono che i maccheroni li hanno inventati i cinesi, ribellatevi. Nonostante Marco Polo al suo ritorno a Venezia abbia descritto gli spaghetti cinesi, impastare acqua e farina per ricavarne un composto da cuocere è una pratica attestata sin dall’Antico Testamento.

È provato che quasi tutti i popoli ne abbiano fatto una scoperta autonoma.

Per esempio si parla di pasta nel Libro per lo svago di chi si diletta di percorrere le regioni, scritto dal geografo al-Idrisi nel XII secolo alla corte di Ruggero II di Sicilia. Di fatto, la diffusione della pasta secca di formato lungo, risale alla dominazione araba della Sicilia, tra il VII e il XII secolo.

Anche la parola “maccaruni”, con cui sino all’Ottocento fu indicato ogni tipo di pasta, deriva dal dialetto siciliano, a sua volta derivato dal tardo latino “maccari”, cioè “schiacciare” (il grano).

L’origine della grande diffusione della pasta risale invece al Settecento. Veniva prodotta soprattutto in Campania, a Napoli, Torre Annunziata, Castellamare di Stabia e naturalmente a Gragnano, da pastifici che utilizzavano giganteschi e farraginosi torchi per maccheroni e vermicelli.

Secondo gli storici dell’economia, il miglioramento delle tecniche di coltivazione, che produsse un considerevole aumento della coltivazione del grano oltre all’incremento delle rese, il progresso tecnologico nella fabbricazione della pasta e il conseguente abbassamento del suo costo la resero accessibile anche ai miserabili.

Questo prepotente sviluppo industriale nella produzione di un alimento di base mutò la fama dei napoletani.

Se fino a tutto il Seicento erano noti consumatori di broccoli e cavoli (“foglie”), ragion per cui la moltitudine di lazzari (cioè lazzaroni e straccioni) della città veniva definita “mangiafoglie” o “cacafoglie”, nel Settecento si cominciò a definirli “mangiamaccheroni” o semplicemente “maccheroni”.

E’ nella trasformazione da mangiafoglie a mangiamaccheroni, che troviamo uno dei più grandi snodi nella storia dell’alimentazione italiana. Nel XVIII secolo, Napoli era la città più popolosa del Paese, con circa 400.000 abitanti, e come sappiamo era una tappa fondamentale del Grand Tour, importante almeno quanto Roma e Venezia, più di Firenze.

Tra il 1770 e il 1780 il Vesuvio eruttò otto volte, il che ne fece la meta più spettacolare ed elettrizzante d’Italia. Nei loro diari, che spesso venivano pubblicati e letti in tutto il mondo occidentale, i viaggiatori raccontarono lo spettacolo dei napoletani che si cibavano di pasta agli angoli della strada, acquistandola dai carretti che la vendevano a poco prezzo.

Ma non erano solo i lazzari a cibarsi di pasta: il re Ferdinando IV Borbone, figlio di Don Carlos e detto “Re Lazzarone”, era noto per la sua passione per i maccheroni.

Nell’Ottocento, nella produzione poetica degli intellettuali napoletani ci fu tutto un rincorrersi di odi e sonetti in omaggio al maccherone. “Ungano i maccheroni il nostro esofago, nemici della febbre e del sarcofago” scrisse Jacopo Vittorelli, mentre Antonio Viviani, nel suo poemetto giocoso Li Maccheroni di Napoli ne elencò le specie:

“Fra questo ceto v’è il maccheroncino, / Riccio di foritana e tagliarello, /Cannarono di prete e fedelino, / Cappelluccio, spaghetto e vermicello: / Lingua di passera e paternostrino, / Di prete orecchio e scorza di nocello, / Lagana, tagliolino e stivaletto, / Lasagna grossa e piccola, e anelletto … // Ma però, com’io dissi, il primo vanto / Porta fra tutti quanti, il maccherone; / Nè altro così buon si trova, quanto / Questo che piace a tutte le persone, / E più degli altri piacerà, fintanto / Che si trova negli uomini ragione; / Perche il sapor di questo è sì squisito / Che insiem consola il gusto e l’appetito.”

Camillo Cateni, nella Cicalata in lode dei maccheroni, non lascia spazio a dubbi:

“Maccherone è sinonimo di buono, anzi di tre volte buono, e siccome in questo mondo così depravato, per lo più chi è tre volte buono, trovandosi circondato da dei cattivi, o da dei buoni così così, è costretto per la sua modestia, moderazione, lealtà, schiettezza, ed onestà a rimanere addietro a tutti, a far la figura del minchione, così il tre volte buono, o sia il maccherone che suona lo stesso, è stato usurpato in senso di uomo da poco, pieno d’un’eccessiva dabbenaggine, scapato, sbalordito, citrullo. Dunque in questo Mondo bisogna esser Maccheroni, ma non poi tanto da esser chiamati tali per Antonomasia”.

Persino Giacomo Leopardi, che in una non eccelsa composizione poetica del 1835, I nuovi credenti, aveva dileggiato i napoletani per il loro amore per i maccheroni, venne riesumato come protagonista di Maccheronata di Gennaro Quaranta:

“E tu fosti infelice e malaticcio / O sublime Cantor di Recanati, / che, bestemmiando la Natura e i Fati, frugavi dentro te con raccapriccio. / Oh mai non rise quel tuo labbro arsiccio, né gli occhi tuoi lucenti ed incavati, / perché… non adoravi i maltagliati, / le frittatine all’uovo ed il pasticcio! // Ma se tu avessi amato i Maccheroni / Più de’ libri, che fanno l’umor negro, / non avresti patito aspri malanni… // E vivendo tra i pingui bontemponi, / giunto saresti, rubicondo e allegro, / forse fino ai novanta od ai cent’anni”.

Arrivati al fatidico 1861, si può dire con certezza che se la capitale della neocostituita Italia era Torino, quella della pasta era indiscutibilmente Gragnano. In quell’anno, come scrive l’antropologo Marino Niola, “a Gragnano operavano 67 fabbriche di maccheroni e 22 mulini. Le strade erano letteralmente inondate da lunghi vermicelli”.

Gragnano è una città che sembra fatta apposta per produrre la pasta. Anzi lo è. Oltre alla vocazione geografica, al clima e all’aria propizi, alla vicinanza con la Valle dei Mulini dove lavoravano ben 30 mulini ad acqua, a Gragnano ci fu chi decise che quella sarebbe stata la città della pasta.

Lo raccontano i due archeologi Domenico Camardo e Mario Notomista in Gragnano, dalla valle dei molini alla città della pasta: l’architetto Camillo Ranieri nel 1843, disegnò Via Roma, la strada principale del paese, in modo tale da consentire che in ogni ora del giorno la luce e il calore del sole potessero invadere la pasta lasciata ad asciugare per strada. San Sebastiano, il patrono della città è protettore di tutti i pastai di Gragnano.

Oggigiorno, a vegliare sulla pasta e i pastai, più del patrono c’è il Consorzio Gragnano Città della Pasta, nato nel 2003 e che riunisce 12 pastifici storici. Il fatturato annuo dei soci supera i 300 milioni di euro. È stato anche grazie al lavoro del Consorzio che nell’ottobre del 2013 la pasta di Gragnano ha ottenuto il marchio IGP, primo riconoscimento comunitario di qualità assegnato alla pasta in Italia e in Europa.

Stando al disciplinare da rispettare per fregiarsi del marchio, la zona di produzione e confezionamento della pasta comprende tutto il territorio del Comune di Gragnano in Provincia di Napoli.

Il processo produttivo si articola in quattro fasi principali di cui la prima è l’impasto:

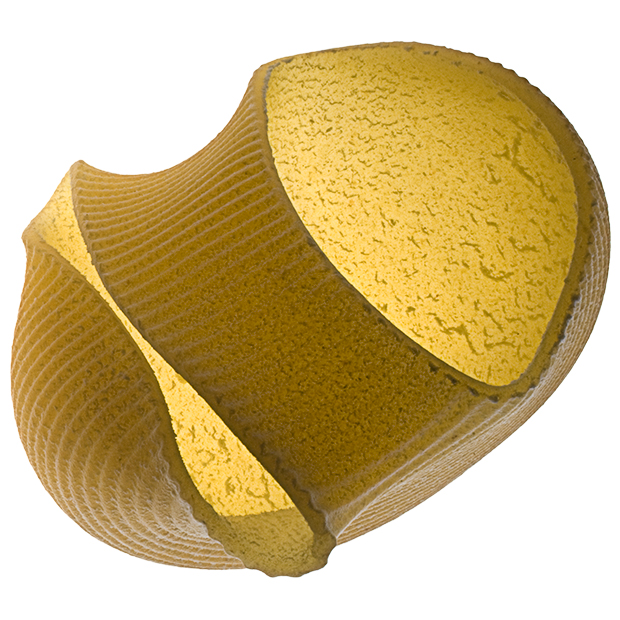

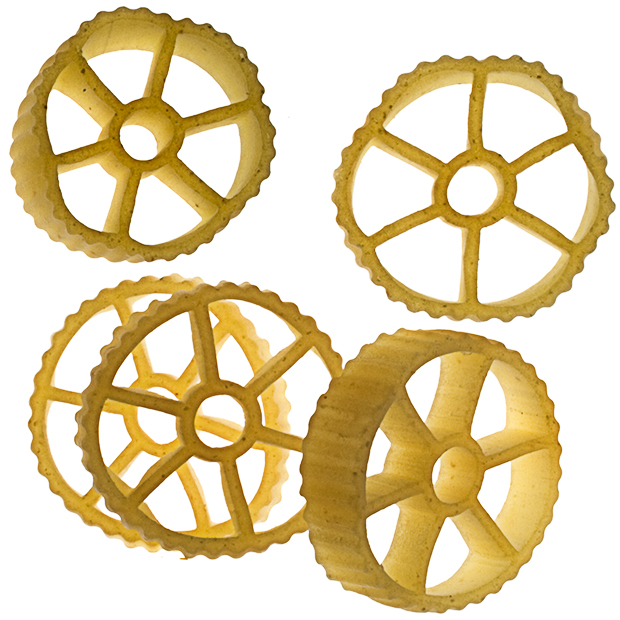

la semola di grano duro viene impastata con acqua, in una percentuale non superiore al 30%, fino ad ottenere una massa omogenea ed elastica; l’impasto viene poi spinto in “trafile” fatte esclusivamente in bronzo e con fori sagomati, che imprimono alla pasta una superficie rugosa e ne determinano la forma a seconda della fantasia dei pastai gragnanesi: spaghetti, spaghettini, vermicelli, fusilli, ziti, rigatoni, lumache, mezze maniche e via dicendo fino al ‘campotto’, un originale formato di pasta di Gragnano prodotto dal Pastificio dei Campi e creato dal designer Mauro Olivieri, che quest’anno è stato l’unico prodotto edibile tra i 110 premiati dal Compasso d’Oro, con una menzione d’onore per “l’innovativo rapporto tra forma e fruizione”.

Dopo la trafilatura si passa all’essiccamento, terza fase di produzione, che varia a seconda dei formati e avviene a una temperatura tra 40 e 80°C ,per un periodo compreso tra le 6 e le 60 ore. Terminato il raffreddamento, la pasta deve essere confezionata sul luogo di produzione, entro le ventiquattro ore successive, per evitare perdite di umidità ed eventuali rotture o danneggiamenti.

E la ricetta?

Il segreto sembra essere nell’acqua, per tornare a Wallace.

La Pasta di Gragnano IGP è ottenuta solo dall’impasto della semola di grano duro con acqua della falda acquifera locale, nessun’altra ammessa.

E mentre i pastifici cambiano – anche di proprietà – come nel caso dello storico Pastificio Garofalo acquistato recentemente dalla multinazionale spagnola Ebro Foods, oggi a Gragnano si producono più di 10 milioni di porzioni di pasta al giorno e il 70 % della produzione è destinata all’export per le cucine di novelli “mangia maccheroni” in giro per il mondo.

C’è solo una cosa che resta sempre uguale a se stessa e non si sposta: l’acqua di Gragnano.

[Crediti | Sette, Corriere della Sera, Link: Dissapore, immagini: Chow]