Vige un regime. Il vero nuovo ordine mondiale. Cui siamo tutti sottoposti. Senza sconti, senza via di fuga. È la dittatura del cibo-immagine, bellezza. Quella che a ogni scatto, pubblicato sui social, di un qualcosa anche solo vagamente commestibile, è tutto un fiorire di che-bello-che-buono-mi-dai-la-ricetta. Del cucinare a partire dalle figure. Delle ricette che sembrano non avere vita se non corredate da immagini.

Quella dei ristoranti (auto)definiti instagrammabili. The place to be per fotografare piatti a caldo, e poi mangiarli freddi.

Quella delle riviste di cucina sempre più patinate con immagini che, in eleganza e cura del dettaglio, sfidano i magazine internazionali di moda.

Quella che, ai fornelli, ti obbliga a realizzare piatti all’altezza di quanto appare nel tuo feed.

Piatti che, presentati in tavola nel tinello di casa, suscitino il famigerato effetto wow.

Soprattutto, sufficientemente belli da poter essere immortalati e finire sul tuo profilo, per ricevere tanti like e a loro volta diffondersi a macchia d’olio sul feed di più “amici” possibile.

Ma ai miei tempi, signora mia, non era mica così.

Cucinavamo senza figure

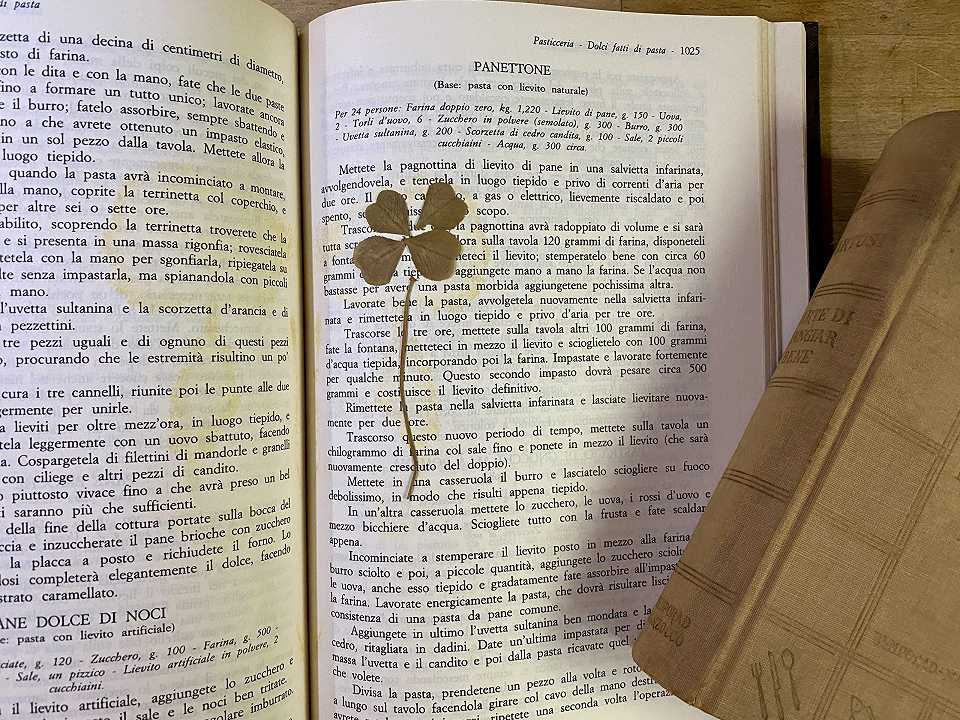

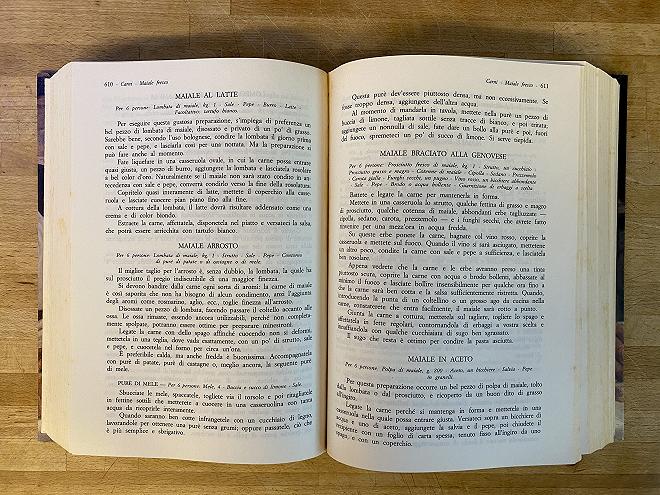

Ai miei tempi (sic!) si imparava a cucinare su libri in cui le ricette si susseguivano in righe fitte fitte di puro testo che, come massima concessione, avevano un’appendice o un inserto di tavole illustrate. Sui quadernetti della mamma e della nonna, che se ti andava bene avevano una qualche vena artistica e abbozzavano scarabocchi di come avrebbero dovuto apparire, alla fine, il sartù di riso o il finto pesce con le decorazioni di ravanelli e cetriolini.

Poi, qualcosa è cambiato. E oggi un cibo non esiste se non ha una sua rappresentazione visiva. Mentre spesso un piatto si giudica dal suo aspetto prima ancora che dal gusto.

Per approfondire il discorso, mi sono affidata alle riflessioni di due persone che, per motivi diversi, hanno a che fare con l’argomento cibo.

La prima è Laura Maragliano, direttore di lungo corso di giornali di cucina, da Buona Cucina (era il 1997) agli attuali Sale&Pepe e Cucina Moderna. Oltre a ciò, Laura è una grande appassionata di libri e ricettari, meglio se d’antan.

La seconda è Sara Bignamini, autrice di una newsletter molto bella, Corpi Arrosto, in cui si presenta così: «Sono una dietista che si occupa delle abitudini, dei corpi e dell’alimentazione, di persone con patologie psichiatriche e di tutti gli altri».

Un libro è un libro, un libro, un libro

Parto dunque con Maragliano a parlare di libri di ricette.

«Sono i libri moderni, soprattutto quelli degli ultimissimi anni, a non saper prescindere dalle foto. Ma, se ci pensi, un libro è un libro. E un libro è fatto di parole, non di immagini».

«Un romanzo non ha figure. Un libro di cucina, con un unico filo conduttore, può – dovrebbe? – essere come un romanzo. Se è scritto bene ed è chiaro, alla fine non hai bisogno della foto per arrivare al risultato».

La similitudine con la letteratura di intrattenimento mi piace molto. Mi fa pensare che la ricetta senza foto sta a quella illustrata come il romanzo sta al film.

Quanto affascina il lettore immaginare i personaggi, i luoghi, i colori e i suoni usciti dalla penna dello scrittore?

Quanto di questo magico lavoro di immaginazione si perde se la stessa storia, invece che letta, è guardata sullo schermo?

Ma quindi, com’è cucinare senza foto?

La risposta la prendo da alcune considerazioni fatte da Bignamini in una sua recente newsletter intitolata “Ricette”. Che non parla propriamente di ricette, ma in modo più ampio di food fails, i fallimenti culinari sempre in agguato quando ci accingiamo a preparare un pasto.

Fallimenti che, a sorpresa, possono essere circoscritti se si cucina senza avere sott’occhio quello che dovrebbe essere l’esito finale.

«Le ricette senza figure obbligano la mia creatività a funzionare. Decido io l’impiattamento, decido io i colori. Mi metto di più in gioco, imparo di più perché devo fare molte più scelte all’interno della ricetta».

«Evito di fare continuamente il check tra la rappresentazione della realtà e la realtà, perché esiste solo la seconda. (Le ricette senza figure) eliminano i possibili paragoni tra la mia versione e la versione aulica e ritoccata. Non esiste il doveva essere così».

«Evado dai canoni estetici che mi vengono imposti e questo aumenta la mia fierezza rivoluzionaria e istiga il mio bisogno di indipendenza».

“Fierezza rivoluzionaria”: ribellarsi alla dittatura del cibo-immagine allora si può! Questo mi piace assai.

Dalla libreria all’edicola

Rispetto al libro, destinato a essere custodito a tempo indeterminato sugli scaffali della nostra libreria, il giornale ha vita più breve. Tra un mese o una settimana in edicola ne uscirà uno nuovo.

Nel frattempo, lui gira fra tavolo, fornelli e dispensa incurante di macchie d’unto e orecchie alle pagine. Che spesso finiscono con l’essere strappate: tutti abbiamo avuto tra le mani uno di quei settimanali con inserti segnati da un tratteggio, il simbolino delle forbici e la dicitura “da staccare e conservare”.

Per questi motivi, il giornale deve farsi furbo, accattivante. Rendersi in qualche modo indispensabile. Essere di facile consultazione, avere maggiore immediatezza e senso pratico. In questo, le foto assumono una rilevanza preponderante.

LM: «Su una rivista hai tanti argomenti che le foto aiutano a scandire. Hanno una funzione propedeutica e uniscono l’utile al dilettevole, dando piacevolezza allo sfoglio».

«Non solo. Il giornale di cucina nasce come aiuto, come guida al cucinare. In questo contesto, la visualizzazione è importante. Il pubblico ha bisogno di essere accompagnato dalle immagini».

Foto di ieri e di oggi

Se prendiamo in considerazione gli ultimi 30 anni, le foto di cucina sono cambiate.

LM: «Quelle di una volta descrivevano il piatto più tutti gli ingredienti della ricetta, messi sullo sfondo a far da cornice (natura morta? ndr). Oggi, le foto sono “pulite” ma devono regalare sensazioni di gusto e di fascino».

«Si impiatta fotograficamente, per esempio scegliendo le stoviglie, aggiungendo piccole decorazioni. Ma non c’è più leziosità e le porzioni sono corrette. Ben diverse da quelle ispirate dalla nouvelle cuisine (movimento che ti ricordo essere stato in voga tra gli anni Settanta e Ottanta, ndr), con quantità ridotte di cibo nel piatto».

«Tra le altre mode, spesso importate dall’estero, ricordo le foto che “cadevano”, tutte storte, tipo dischi volanti. Poi c’è stato il momento sfocature, e quello delle foto in pianta, che tornano ciclicamente in auge».

«L’unica regola per una foto bella? È quando ti fa venire voglia di mangiarla. Sebbene le foto brutte potrebbero essere rassicuranti, farti pensare: posso riuscirci anch’io».

Sì, esistono anche le foto brutte

Compaiono su tante pubblicazioni popolari – del cui successo potresti stupirti. Sui rotocalchi di gossip nelle finte rubriche “In cucina con” (come l’indimenticato pollo alla piastra di Elisabetta Canalis).

Ma anche su ennemila bloggettini dilettanti. E nelle pagine social di gruppi autogestiti da appassionati, spesso ispirati da specifici elettrodomestici, utensili o tecniche di cucina.

Il magico regno delle (brutte) foto amatoriali rappresenta la parte apparentemente più soft della dittatura, in realtà la più subdola perché crea un sentimento di appartenenza tra i membri-sudditi che vanno oltre il bello/brutto, buono/cattivo. Quel che conta è solo: l’ho cucinato, l’ho pubblicato.

SB: «La dittatura del cibo-immagine (nome eloquente), come tu la chiami, credo possa essere un sottoinsieme dell’estetismo (dittatura estetica e del mostrarsi/mostrare?) che nella nostra cultura appare sempre più dominante, legata all’ampio utilizzo e allo sviluppo del virtuale e della tecnologia».

Foto senza ricetta? Giammai

LM: «L’esplosione dell’immagine da un lato aiuta, dall’altro non ne puoi più fare a meno. Da questo punto di vista, siamo diventati tutti giapponesi».

Proprio non ce la facciamo (io per prima, lo ammetto) a prepararci un panino e addentarlo senza prima sottoporlo all’obiettivo del nostro cellulare.

E se subito dopo lo diamo in pasto ai social, guai a non condividere anche con quale pane e con quale salame lo abbiamo confezionato.

Perché anche una foto senza ricetta, in un certo senso, non esiste.

LM: «Sui giornali, il lettore se lo aspetta. Se pubblico l’immagine di un piatto cucinato, devo almeno a grandi linee raccontare come è fatto».

Lo sa bene la sottoscritta che, agli inizi della carriera nell’editoria gastronomica, passava ore al tavolo luminoso, con il lentino attaccato sulle diapositive di foto d’archivio (sì, erano altri tempi!), a cercare di individuare i singoli ingredienti e intuire i procedimenti per stilare, infine, una ricetta abbastanza plausibile da poter essere pubblicata.

Non come quel vecchio direttore che, come ricorda Maragliano, se in una foto vedeva una foglia di prezzemolo, assente nel procedimento della ricetta, non cambiava il testo, ma obbligava il fotografo a scattare di nuovo.

Dal testo alla foto

Naturalmente, un buon lavoro redazionale segue la strada contraria. Prima nascono le ricette, come testo. Poi vengono eseguite. E solo alla fine arriva la foto.

Questa genesi identifica la peculiarità delle foto di cucina. Che non dovrebbero esistere disgiunte dal processo creativo della ricetta che le ha prodotte. Dovrebbero essere sempre “cronaca” – in senso giornalistico – o racconto.

Per questo, dietro all’immagine di un piatto (o di un prodotto) dovremmo sempre trovare il contesto, o lo storytelling, come si dice oggi.

A questo proposito, Maragliano ha una consuetudine che personalmente apprezzo molto. Quella di scovare tra vecchi libri, e persino manoscritti datati, ricette della tradizione da affidare a home economist e fotografi per dar loro nuova vita con scritti e immagini attuali, adatti a essere pubblicati su una rivista “moderna”, ma sempre contestualizzati.

Un lavoro tra archeologia culinaria e ricostruzione storica su cui spesso costruisce i suoi editoriali.

Fra i testi preferiti di Maragliano, i classici di cucina del territorio e, in particolare, quelli delle Gosetti: le tre sorelle Anna, Fernanda e Mina Gosetti Della Salda, pioniere dell’editoria italiana di settore.

Negli anni Cinquanta, Anna – di professione pubblicitaria – divenne editore e direttore de La Cucina Italiana. Fernanda, esperta di cucina ed economia domestica, era la responsabile delle ricette. E Mina, entrata inizialmente come semplice impiegata, aveva – guarda un po’ – la passione per la fotografia…

Dalla tradizione (orale) all’innovazione (fotografica)

Sembra insomma che il passaggio «dal cibo parlato, al cibo scritto, al cibo illustrato», come sintetizza Bignamini, abbia origini lontane.

Dove per cibo parlato si intende quello tramandato a voce, o tramite quaderni e foglietti volanti redatti da chi ha abitato, prima di noi, le cucine della nostra vita.

SB: «Nel presente, esistono sia le ricette trasmesse oralmente (la ricetta che faceva la nonna o la mamma e non c’è scritta da nessuna parte, e si modifica a ogni passaggio), sia le ricette scritte senza figure (i libri di ricette datati che continuiamo a usare perché sappiamo cosa uscirà e non hanno più segreti, o gli appunti che passano di mano in mano), sia le ricette che ci attirano per le immagini (che collezioniamo come figurine e magari non faremo neanche mai, ma che ci piace guardare)».

«La loro preponderanza nella nostra quotidianità è inversamente proporzionale all’impegno che richiede ottenerle. Le immagini posso averle senza nessuno sforzo e quindi potrò collezionarle con disinvoltura, dimenticandole anche con la stessa rapidità. Le ricette tramandate oralmente mi richiedono memoria, ascolto, emotività, creatività, esperienza, e con molta fatica le riterrò sacrificabili».

Detto che, a mio avviso, le ricette tramandate oralmente hanno il medesimo valore di quelle dei ricettari “datati”, in conclusione: non credi anche tu che sarebbe bello ricominciare a cucinare senza guardare le figure?