Per carità, nessuno di loro ha scelto l’allevamento perché odia le galline. Cosa credete? Sono le uova, le uova!, prodotte in quantità tali che se non venissero al lavoro succederebbe il finimondo. Un tempo mangiavamo uova giusto due o tre volte all’anno, ma adesso sono ovunque: escono dagli allevamenti nazionali a un ritmo allarmante, settantacinque miliardi all’anno. I cittadini devono mangiarne il più possibile. È un dovere patriottico. Dobbiamo infilarle in tutti i pasti, in tutte le pastelle, in tutti gli impasti, in tutti i pani, in tutte le creme e le salse, nelle colazioni, sopra o sotto la carne, nei panini, in un modo o nell’altro in tutti gli snack, nelle barrette energetiche e nella cioccolata. Ma non sarà comunque abbastanza. Ci saranno comunque altre uova, si accumuleranno sui nastri, usciranno dagli allevamenti, si ammucchieranno sugli scaffali dei supermercati, nei frigoriferi, ancora, ancora e ancora.

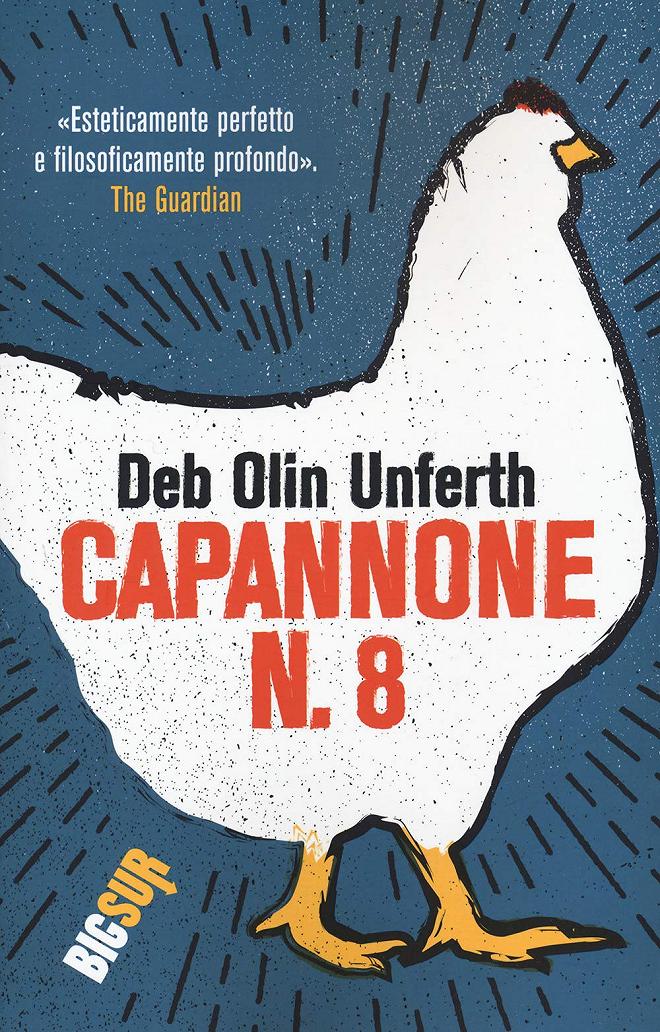

Allevatori e attivisti, ma soprattutto allevamenti e galline, sono i protagonisti di questo funambolico e spassosissimo romanzo, Capannone n.8, scritto da Deb Olin Unferth (e uscito per Sur nella traduzione di Silvia Manzio). Un momento, hai detto spassosissimo? Com’è possibile che un aggettivo del genere si adatti a un argomento come quello degli allevamenti industriali di galline ovaiole? Il tema è pesante da qualsiasi lato lo si guardi, qualunque sia il vostro punto di vista. Se siete dei consumatori attenti e informati sulle differenze tra galline allevate a terra, in gabbia, all’aperto o in fattorie “come una volta”; o ancora peggio se siete degli animalisti sensibili e impegnati; avvertirete tutta la serietà della questione. Se d’altra parte siete di quelli che non si sono mai posti il problema, o che pur essendoselo posto ritengono comunque prioritaria la possibilità di consumare proteine a basso costo, be’ allora ne avrete le scatole piene di tutti sti discorsi, di questo attivismo da social network, moralista e bacchettone.

E allora, com’è che invece questo libro è spassoso da non credersi? Be’, innanzitutto perché è un romanzo, e quindi è una narrazione, c’è una storia, non una trattazione teorica. In secondo luogo, perché è un romanzo scritto bene: una storia in cui le parti descrittive e informative sono sempre al servizio della vicenda, e in cui il plot non viene mai sottomesso o piegato a esigenze didascaliche o, peggio, dottrinarie. La storia è corale: vari personaggi – una ragazza sradicata e con un padre anaffettivo, un’ispettrice che non riesce più a trovare un senso nel suo lavoro, la rampolla di una potente famiglia di allevatori industriali, un ex ambientalista… – ciascuno con la sua vita, i suoi sogni, i suoi tormenti, i suoi obiettivi. Sono personaggi, ecco un altro pregio del libro, tridimensionali: non delle figurine rappresentative di un concetto, di un idealtipo (“l’attivista”), ma persone con tentennamenti, difetti, riserve mentali, motivazioni personali, momenti di follia; tutt’altro che stinchi di santo, tutt’altro che eroi.

Questo scombiccherato manipolo, questi disparati rivoli si trovano a confluire verso un unico, assurdo obiettivo: liberare TUTTE le galline di un allevamento industriale con un solo colpo di mano, prelevare nottetempo 900.000 animali con l’aiuto di 300 persone e 60 camion. Una causa assurda, ovviamente, una causa persa: e infatti sarà perduta, ma non prima di averci tenuto col il fiato sospeso per molte pagine, non senza averci fatto divertire con rocambolesche e surreali avventure. In mezzo alle quali, senza quasi accorgercene, impariamo o ricordiamo parecchie cose: che le galline, come quasi tutti gli uccelli, hanno un verso personale che le contraddistingue, hanno quindi un nome. O che le galline, come tutti gli uccelli, hanno sviluppato un tipo di cervello e quindi di intelligenza che non dipende dalle dimensioni (altrimenti con un testone come il nostro non avrebbero potuto volare) ma dalla concentrazione di neuroni.

Si prende confidenza con un vocabolario, quello degli allevamenti industriali, che è un capolavoro di eufemistica: “depopolamento” (ammazzare migliaia di animali per esigenze di spazio o di produzione), “muta forzata” (si ottiene riducendo il mangime fino quasi a far morire le galline di fame), “debeccaggio” (tagliare via un pezzo di faccia ai pulcini per evitare che da grandi feriscano le compagne o sé stesse per lo stress). Soprattutto, il libro ha il merito di rendere chiaro un aspetto, e lo fa come al solito attraverso la trama, nella quale la controparte è totalmente smaterializzata: perché appunto il problema, il “cattivo”, non sono gli allevatori – benché alcuni di loro effettivamente si siano arricchiti – ma il sistema, che è innanzitutto un sistema economico, prima che alimentare. Un sistema basato sullo sfruttamento sia delle bestie che degli umani. In questo, Capannone n.8 riesce benissimo nell’intento che a un certo punto dovrebbe essere quello degli attivisti: svincolare gli animali dalla loro posizione strumentale, che mutatis mutandis resta tale anche nel passaggio dall’allevamento alle battaglie animaliste, che li mettono al servizio non dell’alimentazione, ma dell’ideologia.

“Il punto è non sfruttarle. Almeno per una cazzo di volta. È chiedere tanto? Né per le uova, né per la carne, né per un messaggio”, ho detto. “Siamo d’accordo?”.

Erano d’accordo.